陈介祺也许不是收藏金石的人不是很了解,可是说到国之重宝毛公鼎、天亡簋都是他收藏的,而且编写了《十钟山房印举》对后世中国印章拓本有非常大贡献,如今山东潍坊的万楼印就是他的故居。

山东省潍坊市潍城区芙蓉街北首,有一座藏在巷子里的古朴院落,即“陈介祺故居陈列馆”,是清代著名金石学家陈介祺居的旧宅。

陈介祺故居规模颇大,占地约1公顷,历经沧桑劫难,现在仅存东楼及南北两厅,建筑面积380平方米,东面青砖垒成的两层小楼紧贴路边而立,此即闻名遐迩的“万印楼”。走过夹巷,便是残留的“故居”的庭院,影壁墙上“陈介祺故居陈列馆”几个大字是启功所题,院不大,一前一后两厅,南厅外墙上有“潍坊潍城区文物事业管理所”和“陈介祺研究会”两个牌子,正北主厅,高悬陈介祺所书“十钟山房”匾额,门前对联是清代金石学家吴大澂所作篆文:

陶文齐鲁四千种,

印篆周秦一万方。

这里曾是陈介祺的桃花源,现存的建筑面积仅是以前的三十分之一,“万印楼”的辉煌已在历史的长河中渐行渐远,只剩下数不尽的传奇故事在此流传。

陈介祺名门世家

1348年春,河北沧州人陈大观高高兴兴地从沧州出发,携带家眷赴潍上任刺史。无奈天公不做美,进入山东境内连降大雨,河水泛滥,道路桥梁被冲毁,走走停停,等他赶到潍州,因未按期到任而被罢职,遂落户潍州城里北门大街。

明洪武二年,明朝政府大规模迁民入鲁,允许外来人编户续民入籍,做了21年黑户的陈大观从此落地生根成了潍县人。

陈大观有三个儿子,陈家称老三支。老二陈友忠及其后人落户潍县农村,世代以耕种为业,老大陈友亮、老三陈友直的后人留在城市,多以诗书传家,科举出仕。

六百年来,陈家几乎代代都有人考中举人、进士居官显赫者,其中官职最大的就是职涉五部的要员的陈官俊。他历任礼部、户部侍郎,兵部、礼部、工部尚书,63岁出吏部尚书、协办大学士,67岁任上书房总师傅,曾为道光帝师。

尚书相当于部长,协办大学士相当副总理。陈官俊不光在陈家居官最高,而且也是全潍县官职最高的人。

清代翰林院颇像今天的中国社会科学院,陈官俊、陈官俊之子陈介祺、陈介祺的堂弟陈介猷均为翰林,一家三翰林,极为少见。

当年,陈官俊的母亲九十大寿时,道光皇帝亲笔书写了“耆臣寿母”的匾额,又赠了“福”、“寿”二字,并赏赐珍绮寿礼。此等荣耀不是一般的大臣可以得到的,陈家可谓红极一时。

陈介祺早年随父在北京城读书,是北京城勤奋好学的“官二代”,22岁考中举人,32岁考中进士,40岁授侍讲学士衔,仕途上可谓一路绿灯。

陈介祺结缘金石

陈介祺是金石大家。“金”就是铜的意思,指铜器,有铭文的铜器;“石”指石刻,有文字的石刻。金石学是中国的考古学的前身,金石收藏自宋代始渐盛。乾隆以后,文人富绅大多好古,纷争搜罗。金石收藏须具备学问与财力两方面条件,寒士有学而无力,商贾有力而无学,故晚清治金石学者多为达官仕人,陈介祺是杰出代表。

站在前人成功的肩膀上,是一个人更快取得成功的捷径。陈介祺的成功,除了自身的天资勤奋,还浸透两个男人的牺牲奉献。一个是他的父亲,另一个是他的岳父李璋煜。

陈介祺的岳父李璋煜是诸城人,科举世家、三代进士,以进士身份任刑部主事,后升迁四川司郎中、江苏常州府知府兼扬州府知府。李璋煜不但是陈介祺的岳父,也是他的学术导师,对于他最后登上金石学高峰,成为无人能企及的大师,提供了终生的影响和赞助。李璋煜是京城金石学术界的活跃人物,文化界的领军人物。他非常赏识陈介祺的才学,对于陈介祺在金石学方面表现出来的痴迷和悟性十分赞赏。在陈介祺20岁时,将女儿许配给他。李氏夫人从此在陈府相夫教子,伴其一生。

李璋煜不但把陈介祺带入了金石王国,还在收藏和资金方面给了陈介祺大力支持。李璋煜任职的地方是江南富庶的鱼米之乡,文化底蕴丰厚,因此他的金石收藏颇为丰厚,后来许多作为女儿的陪嫁送给了陈介祺,还有一些晚年赠送给陈介祺作为学术研究之用。陈介祺归乡之前在京城只收藏了周秦汉古印2000多方,但到他59岁时收藏已达到7000多方,虽然没有确切资料表明他从李璋煜那里得到了多少,但这里边肯定有岳父大人的贡献,既有实物的帮助,也有金钱的扶持。

陈介祺的金石渊源,靠的是机缘、人缘、物缘,甚至姻缘。在其人脉中,有饱读诗书的国学专家,也有古物收藏家、鉴赏家。除了父亲、岳父之外,阮元、翟云升、吴式芬、刘喜海等师长也给予了很多指点,他们的一些藏品也被陈介祺继承。

在晚年时,他又得到了年轻后生——其女婿吴重熹的帮忙,吴重熹不仅自己在收藏方面成绩显著,而且帮助陈介祺撰写了收藏方面的著作。

陈介祺辞官返乡

1853年,太平天国运动闹得正凶,清廷军需剧增,但国库空虚,给在京官员发工资都成问题。御史文瑞给皇帝出主意,让富绅捐助,并且开了富绅的名单,包括陈家在内,共计十八家。

僧格林沁主持军务,亲自催逼官员缴纳巨额“捐款”,最少的银子几千两,多的一万两,否则就要满门抄斩。据说文瑞素来嫌恶陈介祺,极力怂恿勒捐巨款。陈介祺请捐一万,僧格林沁不同意,最终以四万成交。陈介祺迫于压力,变卖了北京和潍县老家的店铺,奔波一月才拼凑出这笔巨款,虽被清帝记功,赏双眼花翎,晋升官职,但却让他对朝廷的腐败黑暗感到失望,认为“热闹场中良友少,巧机关内祸根蟠”,最终于辞官归乡。

潍坊市区有一家名为“花翎饮食”餐饮店,其中的花翎,即是被潍县老百姓称作“陈大花翎”的陈介祺,花翎又分单眼,双眼,三眼,三眼最尊贵,老百姓将双眼花翎称作大花翎,是二品官职。

京城家产已变卖,父母已在家乡安葬,京城已无可留恋。早在他辞官之前,陈介祺已着手在潍县修筑“万印楼”,“万印楼”修筑的时间是1850年。这是陈介祺为辞官做的物质上的准备,此后,他便默默地等待一个时机,直到1854年,陈介祺借母亲去世丁忧返回故里,从此不再复出。

后人分析,陈介祺辞官的原因有三点:

首先,鸦片战争已经爆发,清政府腐败无能,社会动荡。

其次,其父的宦海生涯,颇多坎坷,数起数落,难得安稳。官场中勾心斗角、尔虞我诈,特别是遭人算计,被强捐一事,进一步坚定了他离开的决心。

第三,陈介祺收藏了国宝——毛公鼎。毛公鼎属于典型的国器,只有皇家才能收藏,作为一个下属臣子或是百姓是不能收藏的,消息走漏了会有掉脑袋的危险,“君子无罪,怀璧其罪”,这是他要辞官返乡的重要原因。

1854年(咸丰四年)是他生命中的一个分水岭。

那一年,陈介祺41岁,辞官归乡。从此,京城少了一位囊中藏锥的言官,潍县多了一个千年不遇的文化人,中国金石界产生了一位巨擘。

潜心收藏

凡万物都有寿命,器物一旦被制造出来,早晚有一天会遭到破坏而失传。如果不及时地记录下这些文明,那么许多珍贵的史料就再也无从考据了。陈介祺似乎明白自己肩负着什么样的使命,收藏文物不是为满足一时的占有欲,更不是为了充门面和炫富,它是一种保留,一种传承。既然自己有这个爱好,又有这个能力,那么天下还有比我更合适的人选吗?陈介祺自收藏之日起便有强烈的使命感。在他生命中最后的三十几年里,陈介祺目睹清政府丧权辱国腐败无能,意识到如果再不做点什么,中华民族珍贵的历史文物都将流失海外。晚年的陈介祺更加急切地展开文物搜集和调查工作,就连丧妻殁子之痛都没有动摇他的决心。但是,尽管陈介祺耗尽毕生精力,呕心沥血,还仍有一部分手稿未能整理成书。

他一生治学严谨,重视研究方法,主张一器一物都应多加分析,察其渊源,辨其真伪,反对不求甚解。他对古文字学的贡献很大,他是古陶文字最早的发现者、收藏者、研究者,有开创之功。

他的收藏重秦汉之器,青铜器止于汉,刻石止于南北朝,隋唐以后藏品除部分书画外,几乎没有。陈介祺认为收藏书画易涉玩物之境,故后期收藏书画较少。

他的收藏重文字之器,对古文字怀有的神圣感和极超前的古文字意识,即使对仅存只字的残瓦片陶也极珍视。在“万印楼”一层东南角的墙壁上有陈介祺的一段话:我辈好古,皆有真性情真精神与古人相契,方非玩物丧志。夸多斗靡,与玩珠玉无异,故必重在文字,尤其有真知有思古获心之喻也。

他重精藏,反对那种不辨良莠、盲目收罗的作法,经常寄书劝戒金石之友“汰伪留真”。

他注重考评记载藏品的出土地点、时间、流传经过及形状、特点、尺寸等,并及时精拓。这正是后来考古学的基本规则,表明他将收藏纳入了学术之中。

陈介祺藏有所本,旨向鲜明,实非有玩物之心,这是他最令人敬佩之处。收藏文物、把玩金石,在陈介祺之前,是达官贵人附庸风雅、闲情逸致的点缀,到了陈介祺这里,金石学真正成为研究传授历史文化信息的载体与形式,他明确了金石学真正的学术目的:鉴古、考古、释古、传古、从而达到证经补史的作用。

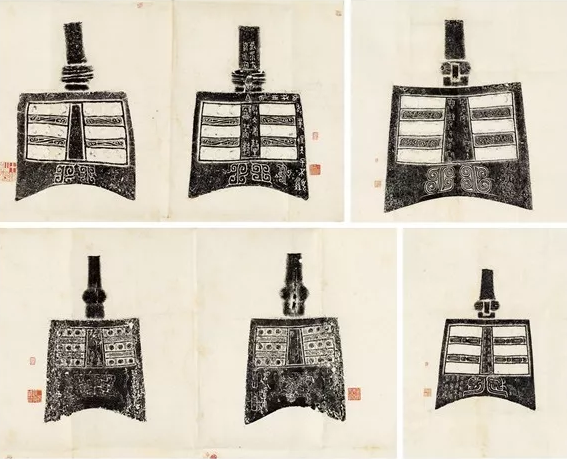

1872年,陈介祺用自己所藏古玺并汇集其他大家的收藏,钤拓印集10部,每部50册,定名为《十钟山房印举》,“十钟山房”的名字来源于陈介祺收藏的11件商周古钟,取其整数,他把自己的斋号命名为“十钟山房”。1883年,《十钟山房印举》又增编10部,每部191册。《十钟山房印举》以分类编纂,首开科学研究古印先河,而被学林誉为“古印谱之冠”。在陈介祺影响下,流风所及,潍县名印谱层出不穷,在民国以前,便形成了博大精深的“万印楼”印学文化。

他的系列著作:《簠斋金石文考释》《簠斋藏陶》《封泥考略》《十钟山房印举》奠定了他金石学大家地位,至今无人能及。

提起陈介祺的收藏,不得不说“万印楼”。关于“万印楼”通常的解释是这样的:

因集有三代及秦汉印7000余方,再加上从吴式芬处得来的古印2000余方凑起来将近万数,故名“万印楼”。

这些说法使很多人有个误解,总认为“万印楼”是楼,是当初陈介祺储藏万印的地方。其实,“万印楼”并不是楼,就跟“十钟山房”一样,并不存在,“万印楼主人”是陈介祺用的一方章,“十钟山房”是他的一个斋号,毛公鼎和十钟这么贵重的东西怎么会藏在临街的小楼里呢?实际上真正“万印”收藏地是在内宅东排上房西套间的一排楠木柜子里,陈介祺活着的时候,万印、十钟、毛公鼎、曾伯簠等重器全都存放于此,也就是现在的潍坊三中校园内。后来陈氏的宅院逐渐拆除,拆的只剩下临街的东楼那一小块了,陈氏后人向上反映,说是陈氏故居总得留下点东西做个念想,所以只剩下现在这么一点地方,后来大画家刘海粟题了匾额以后,这个地方默认成了“万印楼”的故址,很多人就误以为是收藏万印的地方。门口的简介,也容易让人有这样的误解。

陈介祺的收藏中,最具传奇色彩的是毛公鼎。在中国近代史上,毛公鼎出土,与甲骨文发现,北京猿人头盖骨发掘,并称三大奇迹。

毛公鼎,全器通耳高53.8厘米,口径47.9厘米,口饰重环纹一道。内壁铭文32行,共497字,是迄今所知铭文最长的青铜器。自发现以来便是国之重器,受到各方势力的关注。这篇皇皇巨制,郭沫若先生称之为“抵得上一篇《尚书》”。

1843年,毛公鼎于出土于陕西岐山县,这里是古关中之域,从汉代至今,出土青铜器有数千件。当初,庄白村的一个村民董春生在村西沟里挖掘出来,清理之后,鼎内壁密密麻麻的金文展现出来了,可是都是一般人看不懂的文字,不懂它的价值,低价售给跑乡收破烂的人。

当时,北京最大的古董老铺是永和斋,斋主两兄弟苏兆年和苏亿年听到消息后赶往当地,出价白银300两购得了古鼎。苏亿年随后写信给陈介祺,之前陈介祺也在苏亿年手中买过几件青铜器,其中就有同为岐山出土的天亡簋。陈见信随即回复,让苏尽快将大鼎送到京城。当陈介祺看到苏亿年带来北京的青铜宝鼎,心中不由得为之一振,以3年俸银(1000两)之重金从苏亿年手中购入。

陈介祺得了举世珍宝,也深知“怀璧之忧”而有“怀璧之惧”。他命人将其秘密运回山东潍县老家收藏起来,并且嘱咐家人严守秘密,此事绝不可外传。他将毛公鼎深藏密室,密不示人,只给了几位同行朋友文字拓本作为研究之用。陈介祺保有毛公鼎30年,进行研究考释。他对其他收藏都乐于公诸于世,印成目录,昭示天下,惟有对毛公鼎,深锁密藏。

从收藏毛公鼎这件事上可以看出陈介祺火眼金睛,对真品的判断力。赝品无论哪个朝代都有,张之洞曾经看到毛公鼎的铭文后说洋洋五百字,没有任何方面是记载一件事一个地方一个人的,全都是套话,信口说毛公鼎是赝品,陈介祺对此心中自明,恒持缄默。又百余年来不断的有所谓的“学者”(包括外国的)对陈介祺和毛公鼎泼污,经历诸多诘难和质疑,最终研究确定毛公鼎为真品,足见陈介祺的鉴古水平之高。

广交朋友

陈介祺后半生体弱多病,很少外出,他是怎样搜寻这些珍贵的古物,又是怎样传拓,将他的收藏研究成果传之于世的呢?原来陈介祺身边聚集了一批专业人才和能工巧匠做为助手,帮助他完成了巨大的历史使命。

专门为之奔走搜罗金石器物的主要有四人:高文翰、赵允中、杜锡九、马庆灏。前三位是潍县当地人,马庆灏是临淄人;还有远在陕西西安的古玩商人苏兆年、苏亿年、谢景禹等人。

这些都是专门的买手,另外陈介祺还有专门的信差、拓工及编辑,因篇幅所限不一一列举。总这,陈介祺搜古、藏古的助手很多。帮他传拓、钤印、修复文物、装裱、篆刻的高级专业技术人才更多。另外,还有众多亲朋好友帮他料理金石文字,像众星捧月般帮他完成了鉴古、传古的巨大历史使命。

陈介祺作为晚清金石学界的重要代表人物,其交友囊括了此间几乎所有重要的金石学家。而陈介祺与金石学家的频繁住来主要集中在其晚年,他于1872年摆脱了辞官隐居的沉寂,以其富藏和大量传拓,成为金石界一时关注的焦点。金石之友纷纷来函,或切磋询教,或索求金石拓片。成为金石学领域一时的领潮人物。陈介祺给后世留下了约数十万计的精致金石拓本,现多藏于国内外各大博物馆、图书馆等,此为陈介祺之雅怀远识。仅此一项,即足令后人感激。

陈介祺所交往的金石家中尤以吴大澂最为值得称道。两人一生之中从未见过面,仅凭书信互通往还,交流鉴古心得,互赠古物拓片,探讨学术问题,相互之间引为知己。两人的关系和现代的网友有点相似。

齐鲁之间的鲁国、纪国、邾国、杞国等故国出土的古铜器也不少,陈介祺派人挑担子到四乡去用称购买,按破铜烂铁的价格收到不少。同时也带动了大批古玩商,以至于潍县城的白浪河岸边发展成了古董市场,潍县城成了古器物集散地。陈介祺曾亲自记载“三十年白浪河市铜担增至数百,几无遗古,今其能者俱将就东家食。若归同好,得佳拓,于愿已足。”

有两个人物很有必要说一说,一位是和陈介祺有姻亲的王懿荣,另一位是陈介祺的义子曹鸿勋。

光绪七年,“万印楼”里来了一位年轻人,他在陈家住了四天,“遍视所藏”,大开眼界。这位年轻人叫王懿荣,十几年后,他发现了甲骨文,在人类文化史上留下了浓重的一笔。给他送甲骨的人是潍县符山镇范家村范维清,此人从事古玩生意也是受了陈介祺的影响。

作为收藏家,陈介祺最让人佩服的是他高人一等的眼光,这种眼光,建立在他丰厚的学养和经验之上。其实,陈介祺的慧眼独具并不只是表现在他鉴别文物上面。当时的潍县城里有一名家境贫寒的学子,一个偶然的机会认识了陈介祺后,陈介祺感动于这位少年读书的认真和执着,收其为弟子,后又收为义子,资助他读书。这名学子赴京赶考,连路费盘缠都是陈介祺帮助筹集的。光绪二年,这名来自潍县的叫曹鸿勋的考生中了状元,成为潍县历史上第一位状元。曹鸿勋以书法名世,北京故宫、颐和园及潍坊等处都留下不少墨迹石刻,在十笏园中有他的《十笏园记》石刻传世。

这只是陈介祺留给后人的无数故事中的一个。他更多的故事,与“万印楼”、“十钟山房”中收藏的那些宝贝有关。陈介祺去世后,他的藏品流失的故事版本众多,充满了传奇色彩。

藏品流失

陈介祺的收藏被《清史稿》称为“近代之冠”,他毕生之收藏除了“万印”之外,还收藏了有铭文的商周铜器248件,秦汉铜器98件,石刻119件,砖326件,瓦当923件,铜镜200件,封泥548方,陶文5000片,钱币、镜、镞各式范数千件,铜造像、书画等一大宗,构成了一座规模宏大的私人博物馆。

陈介祺去世后,收藏分为三份,长支、二支、三支各一份。

长支陈厚钟分得万颗印章,陈厚钟已去世由其子陈祜曾所得。

二支陈厚滋,有三个儿子,长子陈郂,分得“毛公鼎”,成为最显赫的国宝“毛公鼎”的所有者;老二陈阳,分得“曾伯簠”;老三陈陶,分得“四耳对”。

三支,十三爷十五爷弟兄俩算一支,分得“十钟”,就是那十一个青铜器编钟,珍贵的古代青铜乐器。

陈家在陈介祺之后,无一人热心金石学,继承其衣钵。家道衰落,子孙无力保国宝。封建堕落的帝国,国将不国,何人去保一些破铜烂瓦?从此国宝开始了流落的命运。

宝物分到各人的名下,怎么处理由各人说了算,这些子孙皆为游手好闲之辈,挣钱养家无一能,居高不下的奢侈生活水准却不能降低。生活无以为继时,就拎出一件宝物卖了,吃喝完了,就再卖一件,直到卖光为止。

陈介祺藏有商、周古钟11件,取其整数,书斋名为“十钟山房”。潍县出了名的纨绔子弟陈介祺幼子陈厚宗,早早就把分给他的“十钟”等卖掉。“陈氏十钟”几经辗转,流落海外,现收藏于日本泉屋博物馆。陈介祺二子陈厚滋的三儿子陈陶,把他分到的“四耳对”以1万2千块大洋卖掉。

陈介祺的大儿子长支陈厚钟的后裔较本分,但也坐吃山空,分到的“万印”也难逃被卖掉的命运。“万印”的最后主人陈祜曾长子陈文会的大儿子陈元章,在父病母丧,债台高筑的情况下,只好将“万印”在古玩铺德宝斋一枚不留地抵押成死期。至此,“万印”已全部脱离了陈家,至解放时,万印已散落各地,“万印已随子孙去,陈宅空余万印楼”了!

在陈家宝物变卖史上,最让人关注的是国宝毛公鼎的出卖,故事的版本很多,大体情节差不多。

1.交友不慎被骗。毛公鼎分到了陈厚滋的大儿子陈郂(陈孝笙)名下,陈孝笙一心希望重振家风,于是开了钱庄、药铺。当地有一位叫陈芙珩的人同陈孝笙交往甚密,于是把自己听到的消息转告孝笙:有一位旗人名端方,时任两江总督,有财有势,喜爱收藏古玩。并劝告孝笙,与其苦苦经营钱庄药铺,还不如将毛公鼎售于端方,可获巨资。陈孝笙虽然心动,但慑于祖宗的遗训、家人的阻拦,拒绝了陈芙珩。端方也早已在打毛公鼎的主意,要密友陈子久从中撮合。陈子久就是陈芙珩的父亲,父子搭档演双簧,建议孝笙除了要一万两白银外,还要端方答应任命陈孝笙担任湖北银元局的职务。孝笙不顾家人的劝阻,向端方索要了一份让陈孝笙任职的文书作凭据后,贸然将毛公鼎以万两白银的价格转让端方。老奸巨猾的端方在文书上钤印的是一枚作废的官印,凭证成了废纸。在清朝即将灭亡的昏乱年代,向谁讨回公道呢?陈孝笙上当受骗后就一病不起。

2.质押银行。1911年,端方被清廷任命为铁路督办大臣,带湖北新军前往四川镇压保路运动,走到资州时却被自己所带的新军哗变杀掉了。家道中落,失去依赖的端方家人生活开始捉襟见肘,端方之妾将毛公鼎典押给俄国人办的天津华俄道胜银行。银行听人说这鼎是假的,就派人前往陈介祺的家乡潍县调查,找到陈介祺铸造的仿制品两相比较,断定端方家中的毛公鼎确系原物,于是准于典押付款,将毛公鼎入库秘存。可是,经过这样一段周折,毛公鼎引起了外界的注意。英国记者辛浦森表示愿意出5万美金求购。当时5万美金约合4万银元,端家嫌开价低没有出手。事情传出后,社会舆论哗然,反对端家将国宝卖给外国人。1926年前后,北平大陆银行总经理谈荔孙认为国宝放在外国银行不妥,向端家表示愿以较低的利息将毛公鼎质押到大陆银行。

3.重回收藏家之手。北洋时期曾经担任过财政总长和交通总长的收藏家、国学馆馆长叶恭绰听说这件事情后,深为国宝的安全担忧。他变卖自己收藏的其它文物,与郑洪年、冯恕合股集资买下毛公鼎。后来郑、冯二人出让,毛公鼎遂归叶恭绰一人所有。1937年日寇全面侵华,叶恭绰将毛公鼎转移到上海寓所珍藏。不久,上海沦陷,叶恭绰匆匆避往香港,毛公鼎以及收藏的书画未能带走。

4.日寇觊觎。当日本人多方打探得知宝鼎已经在上海的消息,发誓把上海翻个底朝天,也要找到毛公鼎!1937年11月日军占领上海,叶恭绰把所有的收藏品藏妥后去香港避难。叶在上海之妾潘氏意欲侵吞叶在沪之家产,打起了官司。1940年,叶恭绰致电在昆明西南联大任教授的侄子叶公超,让他赴上海代为主持讼事。

当叶公超到上海应诉之时,潘氏已向日本宪兵队密告叶宅有国宝毛公鼎及珍贵字画,日本宪兵队当即前去搜查。万幸的是先搜出一些字画,接着搜出两支自卫手枪,日本宪兵注意力转移,对查找毛公鼎之事有所疏忽,而毛公鼎当时就藏在叶恭绰的床下,竟未被发现,但叶公超却因手枪被查出以间谍罪被捕,投入牢狱达49天,多次遭鞭打、水刑,但叶公超未吐实情。经过一段时间,叶公超的家人把一个青铜鼎交给日军宪兵队,叶教授获释。经日本的青铜器专家鉴定,叶家所交的鼎是一般铜鼎的仿制品,叶教授仍受到监视。

直到1941年的夏天,日本方面一无所获,密探对叶教授的监视有所放松。有一天,叶教授在作了充分准备后,以声东击西、调虎离山之计把毛公鼎运出上海,辗转到达香港,把它交到了叶恭绰的手上。叶恭绰为之梦牵魂绕的毛公鼎终于又在自己的掌握中了。可是,刚刚放下的心又因香港沦陷而紧张起来,他马上找了一位德国友人,共同想方设法再把毛公鼎运回上海。

5.“汉奸”赎罪券。叶恭绰回到上海后,由于经过这一番重大的折腾,生计也发生了困难,又出于把宝鼎转移的目的,就以300两黄金转售给五金业老板陈咏仁,附加条件是抗战胜利后要将宝鼎上交国家。陈咏仁为给自己留条后路,表示愿买此鼎,同意叶恭绰的约法三章,承诺胜利之后一定捐献国家。

抗战胜利后,社会呼声严惩汉奸。陈以为献出国宝或许可以赎罪,便通过叶恭绰等名流致函政府表示有意将毛公鼎捐给国家。有人听到消息后上门求购国宝,遭到陈拒绝后怀恨在心,转而大肆宣扬陈与日军的来往有通敌之罪。陈咏仁见势不妙,不等政府来人收取宝鼎就偷偷弃家逃亡。国民政府接到陈咏仁要求捐出国宝的信函后,十分重视。派出一个大员前往陈家。这时陈家已经被军统查封了。陈咏仁多财,又藏有毛公鼎,于是便被戴笠所垂涎,他派人威胁恐吓,勒令陈咏仁交出毛公鼎。其实戴笠对文物不感兴趣,他之所以关心毛公鼎,无非是想利用此重器献给上司邀功邀宠罢了。匹夫无罪,怀璧其罪,陈咏仁因为私藏毛公鼎被囚禁好几个月,后来花了很多钱,又托了很多关系,才把“汉奸”的罪名洗清,于1946年8月被释出狱,而毛公鼎作为“赃物”被充公,转交中央博物院收藏。

6.镇馆之宝。1948年,毛公鼎被国民党运送台湾,珍藏于台北故宫博物院。游客在台北故宫博物院,一般会被首先带到二楼商周秦汉青铜器馆展厅,毛公鼎就陈列在展厅的最显著位置。毛公鼎、翠玉白菜、肉形石并称为台北“故宫”的镇馆三宝。

毛公鼎被端方强行从陈家买走后,陈介祺的女婿吴重熹看到“万印楼”的萧条,想到当年岳父生前的场景,心生感慨,写了下面这首诗:

病史当年卧海滨,十钟万印尚纷陈。

楚人轻问周家鼎,尤物从来不福人。

陈厚滋二子陈阳分到的曾伯簠一直珍藏着,始终没有出卖。曾伯簠是东周初年青铜器,为陈介祺最早期的收藏品,故名其室为“宝簠斋”,后陈介祺以“簠斋”为号,可见陈介祺对此收藏的重视和喜爱。曾伯簠上面有铭文90字(其物共两器,另一器当时为阮元所收藏,上有92字),是迄今铭文最多的青铜簠,有重要的史料价值。

潍县解放后,陈介祺曾孙媳郭祖珍在陈秉忱(陈介祺四世孙,曾担任毛泽东的秘书)的动员下,捐献出陈介祺收藏的重器的曾伯簠等青铜器,现藏中国国家博物馆,这件宝物也彻底离开了陈宅。

陈氏后人

陈介祺是陈官俊的独子,无伯无仲,人丁寥落。陈介祺却有四子,除第四子厚达早殁无后外,其他三子都有子嗣。尤其长子厚钟的儿子陈阜陈祜曾,育有五子,孙子孙女各14人。陈阜繁衍的这三十余儿孙,撑起了陈宅簠斋之后的大半天下,成为陈家代表。在陈家败落之后,又有几人颇为出众。

陈祜曾五子分别是:陈文会(礼臣、栗丞)、陈文征(信丞)、陈文郁(育丞)、陈文辂(试丞)、陈文嶙(秉忱)。

三子陈育丞在北京国民党的工务局工作,曾为蒋经国的属下,与蒋经国有来往,解放后肃反时说他是蒋经国的朋友而受连累。后在北京文史馆工作,直到退休。曾经在《文物》杂志发表文章。

五子陈秉忱早年参加革命,解放前曾在中央军委机关工作,抗战胜利后曾随叶剑英参加北平军调小组的工作,建国后一直在党中央机关工作,曾任毛泽东主席秘书。擅书法,楷书、行书尤精,在党和国家的许多重要文献上,如《中苏友好同盟互助条约》、《毛泽东选集》合订本、《毛泽东军事文选》、《毛泽东诗词三十七首》线装本,及任弼时墓碑上皆留有其墨迹。擅墨笔花卉,《风筝都书画集》上收录其所作墨笔《芍药》、《荷花》,亦精篆刻,曾为诸多名人治印。因为毛笔字写得好,被毛泽东称为“圣手书生”。

但在收藏和金石鉴赏方面能继承簠斋衣钵者几无。只有陈阜孙女中排行第三的陈君绮(后改名为陈绮)精通诗文,嫁给潍县郭家出的大画家曾任中央美院花鸟科主任的郭味蕖。

一个家族的败落,不外乎历史、人为和天灾三方面原因。有人说是因为陈介祺好古破家,而当地老百姓却说是由于陈介祺的墓穴点错了地方。这都是戏说了,不可信。

陈介祺的墓早些年就挖掉了。据当地的老人回忆,墓室是用沙灰版筑而成,沙灰是沙子和石灰按一定比例混合,然后用熬好的糯米汤和成,凝固之后,坚如磐石。挖墓者在挖到这层沙灰时,费了老大劲才打开。陈家的后人,将值钱之物收拾一下,包袱一包,扬长而去。

重塑辉煌

鲁迅先生曾说过:“论收藏莫过于潍县的陈介祺。”完全是肯定的语气,我们知道,鲁迅先生是著名的文艺批评家,中国历代的文学作品被其点评了一遍,连《杨家将》《说岳全传》这些引人入胜的作品也被其痛陈为“文意并拙”,足可见其文笔辛辣犀利毫不留情,就连跟我们潍坊颇有瓜葛的郑板桥,在鲁迅的笔下也是仅被称为“颇能表现出文士的一点牢骚气”,由此不难看出,陈介祺在鲁迅心中肯定和称赞已久。

陈介祺是前无古人,后无来者的一代宗师,虽然在金石圈内无人不识,但是其对当今社会的影响力和其地位严重不符,有几个原因:

一是著作大多未正式出版,这主要是因为陈介祺精益求精,老年后体弱多病,无精力顾及。

二是“万印楼”所藏的先秦古印或流失,或捐献,长时间成为“无印楼”,若那些先秦古印现在仍然在“万印楼”,潍坊“金石之都”的名字将更加有份量。

三是对陈介祺这个金石大家重视不够,宣传的太少。陈介祺作为一个极具传统思想的学者,以探究古代文明为己任,其对古代文物及文字遗迹的笃好之心和虔诚追索,在大力倡导弘扬祖国优秀文化遗产的当下,我们应从中得到一些启发,大力宣扬。

清代金石收藏大家陈介祺

来源: 浏览 7371 次

上一篇:龙香古墨

更多关于 清代金石收藏大家陈介祺 的信息