北魏司马金龙墓是北魏时期的古墓,是北魏琅琊王司马金龙与其妻姬辰的合葬墓,1965~1966年由大同市博物馆考古发掘。据出土墓志记载﹐姬辰死於延兴四年(474)﹐司马金龙死于太和八年(484)。

北魏司马金龙墓墓室用特制的铭文砖砌筑﹐砖铭为“琅琊王司马金龙墓寿砖”。全墓由甬道﹑前室﹑东耳室及後室(主室)构成﹐总长度近18米﹐加上墓道全长超过45米。前﹑後两室均为四角攒尖顶﹐後室高4.2米。在墓门券顶上部﹐出土有碑形石墓表。墓早年被盗﹐但发掘时尚存陶俑及动物模型约400件﹐其中半数以上是披有铠甲的步兵和骑兵﹐骑兵的战马亦披有铠甲﹐还有驮粮的马匹及骆驼等。还出土石砚﹑陶壶﹑青瓷唾壶﹑漆﹑铁剪和马镫等物。在後室西侧﹐有一张雕饰精美的石床﹐用以放置棺木。床足雕出承托状的力士﹐足间雕壶门﹐壶门以上雕忍冬图案﹐图案中雕出伎乐﹑龙虎﹑凤凰﹑金翅鸟等。室内还有一具漆屏风﹐屏面彩绘列女等题材的图像﹐并附有榜题﹐现仅残存部分屏板及4个雕刻精细的石屏趺。石趺的方座雕缠枝忍冬及伎乐图案﹐座上的覆盆部分饰蟠龙和山形上托覆莲高浮雕。有的石趺在方座四隅还雕出立体伎乐童子﹐造型生动。这件漆屏风﹐是少见的北魏书﹑画和石雕艺术珍品。司马金龙墓的形制和室内布置﹐继承了魏晋时期中原地区的传统﹐和同时期南方地区上层统治阶级的墓葬基本一致﹐表明了当时中国南北各地文化上的联系。但随葬俑群中的大量甲骑具装俑和马驼畜群﹐又显示出游牧经济和北方民族军队的特色。一些陶俑的面貌特征﹐有可能是模拟当时居住在大同一带的少数民族的形像。

司马金龙父司马楚之,本是晋宗室,宋初以乱亡奔魏,被委以重任,久镇云中,颇有威名。《魏书》卷三七《司马楚之传》:说他“在边二十余年,以清简着闻。和平五年薨,时年七十五”。下言恤典种种,颇见优渥,继云:“长子宝胤,与楚之同入国。拜中书博士、雁门太守,卒。”宝胤之卒,在楚之之前抑或其后,这里叙述得不很明确,而袭爵者是司马金龙。金龙是楚之入魏,尚诸王女河内公主之后所生。金龙可以称道的事迹似乎不多,值得注意的一则,是“显祖在东宫,擢为太子侍讲”。显祖即献文帝。金龙卒于北魏太和八年,其时正当文明太后执掌朝政。文明太后冯氏,乃文成帝后,一生曾两次临朝听政。第一次在平息文成帝去世不久发生的乙浑之乱后,但为时很短。《魏书》卷一三《皇后列传》记文明太后事云:“显祖即位,尊为皇太后,丞相乙浑谋逆,显祖年十二,居于谅闇,太后密定大策,诛浑,遂临朝听政。及高祖生,太后躬亲抚养。是后罢令,不听政事。太后行不正,内宠李弈,显祖因事诛之。太后不得意,显祖暴崩,时言太后为之也。”三事相联,简笔载录,此中却涉及了宫廷中很严峻的一场最高权力之争。献文帝当政时,很觉得受文明太后挟制,因欲传位京兆王子推,却终于未果,而是依照太后意旨,由孝文帝即位。在这一事件中,起着关键作用的正是司马金龙的岳丈亦即姬辰之父源贺。《魏书》卷四一《源贺传》:“显祖将传位于京兆王子推,时贺都督诸军屯漠南,乃驰传征贺,贺既至,乃命公卿议之,贺正色固执不可,即诏贺持节奏皇帝玺绶以授高祖。”本传之末史臣赞语因特别表扬道“翼戴高宗,庭抑禅让,殆社稷之臣也”。高宗,即孝文帝。司马金龙墓屏风画中的列女故事多采母仪之篇,且特别绘出《列女传》之外的和帝邓后,前引《后汉书‧皇后纪》平望侯上安帝书中语,所谓“齐踪虞妃,比迹任姒”,“正位内朝,流化四海”;“上考《诗》、《书》,有虞二妃,周室三母,修行佐德,思不逾阈,未有内造家难,外遇灾害,览总大麓,经营天物,功德巍巍若兹者也”,与文明太后的事迹凑巧暗合。显祖在东宫,司马金龙曾为太子侍讲,而其岳丈偏偏正是反对显祖传位拓跋子推,而有“翼戴高宗”之功的重臣。金龙卒,袭爵者徽亮,却是金龙与后娶之沮渠氏亦即太武帝之妹武威公主所生,乃“有宠于文明太后,故以徽亮袭”。徽亮后因坐连穆泰罪失爵,但那已在冯氏去世之后。

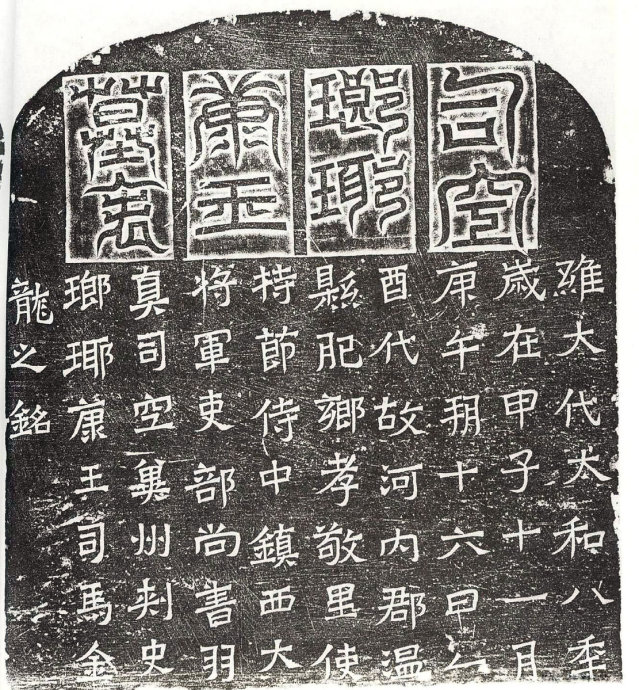

司马金龙墓志铭