科举考试对古人非常重要,文人一生为之奋斗,所以古代瓷器上有很多关于古代科举考试的题材。瓷器上也有很多画片,比如“魁星点斗、独占鳌头、蟾宫折桂”题材的瓷器画片,下面样子收藏介绍一下瓷器上的古代“高考”。

古代“高考”最重要的科举考试是会试。会试是封建王朝举行的全国性考试,由皇帝钦定主考官。参加会试的人员仅限于举人,会试取中者为贡士。贡士再经审查合格,即可参加皇帝主持的“殿试”,争取进入仕途中地位优越的进士科,能够状元及第从而走上仕途的目的,完成读书人身份转换。

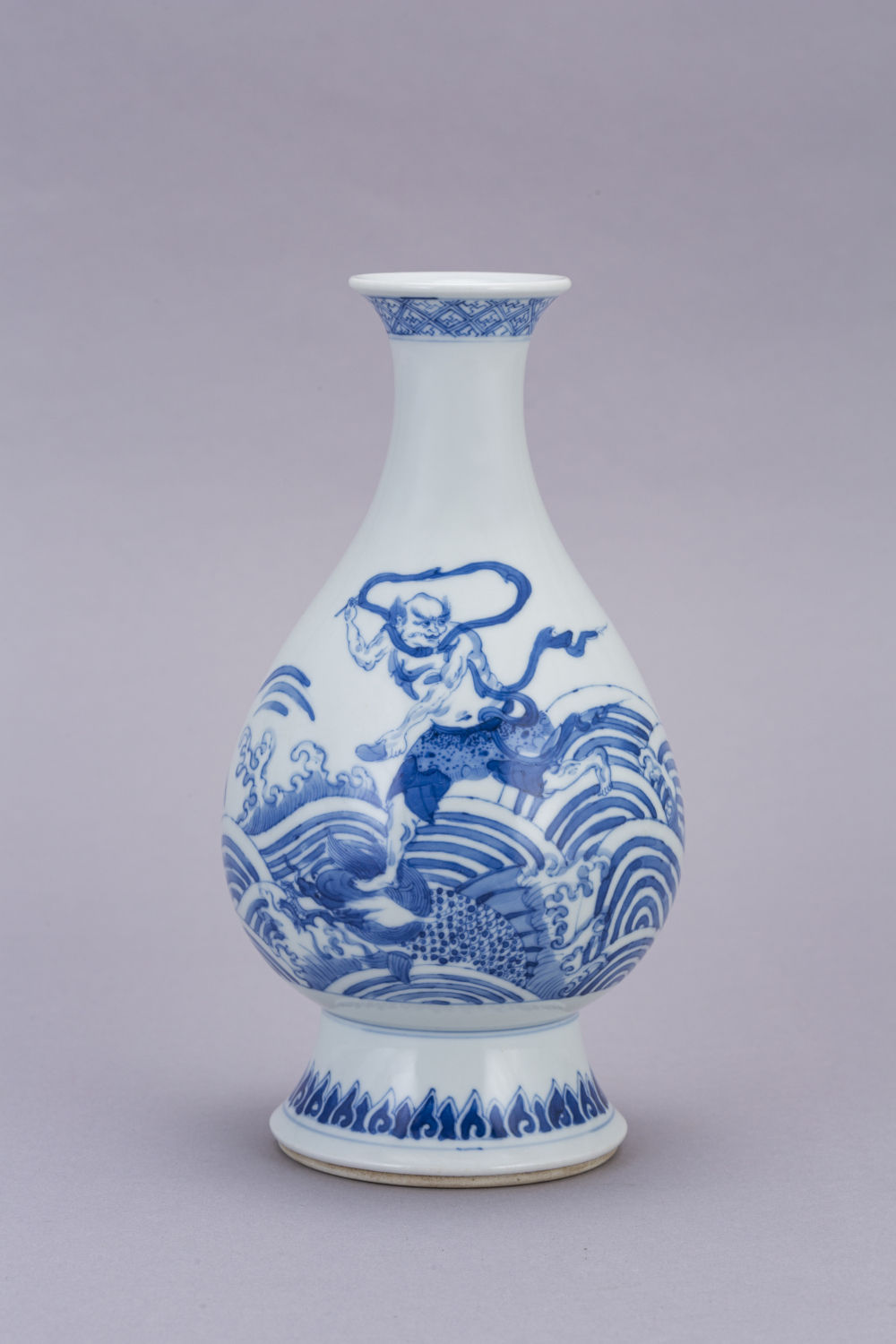

1.独占鳌头瓷器画片

一鳌自海水中探头,魁星单足立于鳌头,作奔跑状,回首远眺,高举右手执笔,左手持一银锭,空中绘北斗七星、折枝花纹。

魁星是民间传说中掌管科举考试之神,古代读书子弟多在考试前恭拜魁星,以期求得高中。此尊绘制魁星面部严肃,一足后翘,一足站立于水中鳌鱼头顶,右手握笔,左手持银锭,周身飘带。魁星整体形象生动,又包含了魁星点斗、独占鳌头的美好寓意,是古人较为喜爱的题材。

青花釉里红魁星图瓶

3.“一鹭连科”瓷器画片

“一鹭连科”是中国古代科举文化中象征仕途顺遂的吉祥图案,通过鹭鸟与莲花、芦苇等元素的谐音组合,表达对考生连续考中科举的祝福。

五彩一路连科纹五孔笔插腹部主题纹饰为鹭鸶与莲花,分别取“路”与“鹭”,“连”与“莲”的谐音,为祝愿考生“一路连科”之意。

4.二甲传胪瓷器上的画片

“二甲传胪”,亦称“黄甲传胪”。我国古代科举甲科及第者,其名附卷末,用黄纸书写,故曰黄甲。清代科举考试分为三级,即乡试、会试、殿试。殿试亦称廷试,由皇帝亲自主持。殿试名次分为三甲,一甲共三名,依次为“状元”、“榜眼”、“探花”,赐进士及第。二甲若干名,赐进士出身。三甲若干名,赐同进士出身。明代科举称第二、三甲中的第一名为“传胪”,清代则专称二甲第一名为“传胪”。 另外,“胪”的本意为陈述、陈列,我国古代以上传语告下为胪,故“传胪”亦指科举时代殿试揭晓唱名的一种仪式。殿试公布名次之日,皇帝亲御太和殿,传胪官宣布第一、二、三甲名次,由阁门承接,传于阶下,卫士齐声传名高呼,谓之传胪。若再加以引申,“传胪”泛指科举及第。

5.“连种三元”瓷器上的画片

古代科举制度称乡试、会试、殿试的第一名为解元、会元、状元,合称“三元”。接连在乡试、会试、殿试中考中第一名,称“连中三元”或“连进三元”。

粉彩三多纹墩式碗外壁绘有三枝水果,分别是荔枝、石榴和寿桃,代表连中三元、多子、多寿,可称为“三多纹”。传统“三多纹”多用佛手、寿桃、石榴,寓意多幅、多寿、多子。此处以三颗饱满的荔枝代替佛手,意在突出“连中三元”的美好希望。

6.“蟾宫折桂“瓷器上的画片

“蟾宫折桂”出自《晋书·郤诜传》,月宫桂枝自此成为人才的隐喻。隋唐以后,科举制度兴盛,蟾宫折桂便用来比喻考中进士。

明嘉靖景德镇窑青花蟾宫折桂纹瓷碗,中间有青花赞颂款“富贵佳器”。

碗外壁绘蟾宫图,图前绘嫦娥,中绘宫女手中执扇,后绘一男子手中执一桂枝,三人各架祥云向月宫飞去。月中绘门,门上有“蝉宫”二字,蝉亦应为蟾,月宫前绘一只玉兔,后为一棵桂花树。

古人以月中有桂谓之月桂,月中有蟾谓之蟾宫,以登科为登蟾宫,蟾宫折桂有中进士之意。