端午,又称端阳、重午、端五节、天中节。中国古人以五月天气炎热,疾病易于流行,故称其为恶月,而五月五日为恶日,且有“不举五月子”之俗,即阴恶从五而生,五月五日双五相逢,是最不吉利的恶时。因此,端午节的节令饰物,也体现了浓厚的巫术色彩。

五毒是端午节最重要的节令主题。它主要指蝎子、蜈蚣、蛇、蟾蜍、晰蜴等五种毒虫。每到端午节,民间就有挂五毒图于门户,或者在儿童手臂、身上佩戴五毒形象饰物的习俗,其意在禳避病害,以求平安。周密《武林旧事》“端午”卷三记载,宋代宫廷里“插食盘架设天师、艾虎,意思山子数十座,五色蒲丝、百草霜,以大合三层,饰以珠翠、葵、榴、艾花、蜈蚣、蛇、蝎、蜥蜴等,谓之‘毒虫'……又以大金瓶数十,遍插葵、榴、栀子花,环绕殿阁。……又以青罗作赤口白舌帖子,与艾人并悬门楣,以为禳襘。”又如清顾禄《清嘉录》·五月·五毒符:“尼庵剪五色彩笺,状蟾蜍、晰蜴、蜘蛛、蛇、蚿之形,分贻檀越,贴门楣、寝次,能魇毒虫,谓之五毒符。”该书又引吴曼云《江乡词》小序:“杭俗,午日扇上画蛇、虎之属,数必以五,小儿用之。”

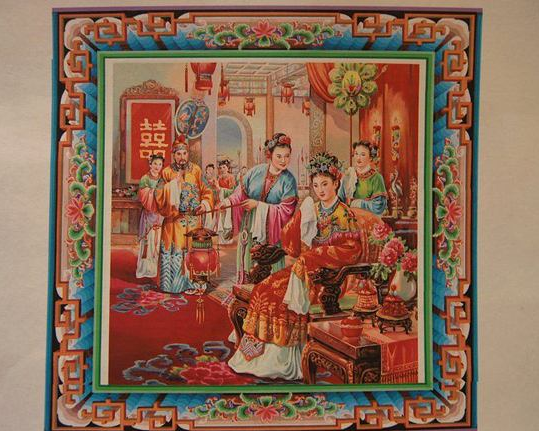

在明代,五毒也用做补子纹样,如明代刘若愚《酌中志》卷二十·饮食好尚纪略·端午,五月“初一至十三日止,日宫眷内臣穿五毒艾虎补子蟒衣。门两旁安菖蒲、艾盆。门上悬挂吊屏,上画天师或仙子、仙女执剑降毒故事,如年节之门神焉,悬一月方撤也。”其式样如北京定陵出土明代艾虎五毒纹方补,胸补绣二虎相对,并绣有花卉、蛇、蜈蚣等;背补中间绣一卧虎,虎周围绣艾叶花卉和五毒纹,蛇、蝎、蜥蜴、蟾蜍、蜈蚣或爬或跳,姿态各异,形象逼真。此件艾虎五毒方补方领女夹衣,应是孝靖皇后的应景服饰。

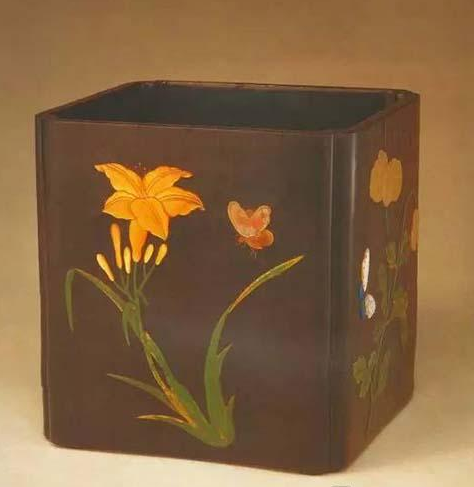

明代五毒纹样的例子还有很多,如明代艾虎五毒纹回回锦童衣料,这件织锦将虎与五种毒物以同等大小地布置在水田纹上。水田纹模仿当时流行的水田衣(又称百衲衣或百家衣)的风格,由不同三角形色块组成图案。