四川永陵博物馆王建墓棺床南、东、西三面刻有一组完整的宫廷乐队。其中舞伎雕塑2人,乐伎22 人,演奏的乐器有20种23件,融合了胡乐(主要是龟兹乐)和清乐(汉族传统音乐)两大系统。在我国同类文物中,乐舞场面最大,乐器种类最多,气势最为恢弘,二十四乐伎雕塑表现出晚唐五代宫廷乐队的盛大规模及壮阔场景。样子收藏网介绍永陵二十四乐伎石刻雕塑之四,到这篇文章所有的永陵二十四乐伎石刻雕塑都分享完结。

吹排箫乐伎——以竹相比而吹之

吹排箫乐伎——以竹相比而吹之:该乐伎盘膝正坐、头部端直,双手捧持10管排箫,合唇吹奏,反映了排箫吹奏时只移动乐器而头部不移动的特点。排箫原称“箫”,以多根长短不齐的竹管排列组成,是我国最古老的编管乐器,因其造形,又称“比竹”、“参差”。排箫乐声极为美妙圆润,箫声被誉为“天音”、“仙乐”。相传春秋时期秦穆公的女儿弄玉与夫婿箫史善吹箫,“吹似凤声,凤凰来止其屋”,秦穆公为此专筑“凤凰台”。唐代,排箫传入日本。至宋代,排箫渐为单管洞箫所取代。

吹叶乐伎——妙吹杨柳动悲笳:该乐伎盘腿端坐,右手横持一片树叶衔于唇边,以食指和中指按唇而吹,左手执数片叶子以备调换。吹叶又称“啸叶”,通过气流振动叶片发出声响,声音清亮而悠长。吹叶本为南方少数民族的一种特殊乐器,起源应很早,后传入中原,因极简单而未列入正规演奏乐器之中,至唐代始成为乐队流行乐器并进入宫廷乐队。吹叶所用的叶,古人多用桔柚、杨柳或芦竹的叶片卷曲吹奏。吹叶在西南地区少数民族中至今仍然保存。

弹琵琶乐伎——犹抱琵琶半遮面:头梳高螺髻,正面著头饰,披云肩,彩衣罗裙,怀中横抱琵琶,左手扶柱按弦,右手握拨弹奏,情态生动。该乐伎服饰装束与众不同,位居显要,为乐队领乐。 该乐伎所弹琵琶半梨形体、四弦四柱、曲颈,为胡琵琶,弹奏方式为横抱,用牙拨弹奏。源出古代中亚伊朗、西亚地区,南北朝时经丝绸之路传入我国龟兹 (今新疆库车) 地区,继而传入中原,隋唐时期风行全国并成为引领整个乐队的乐器。

弹筝乐伎——五色缠弦十三柱:该乐伎置筝左腿之上,头部、上身微左倾,半睁双目,双臂轻扬,两手指尖轻抚琴弦,仿佛沉浸于美妙的音乐之中。筝是我国中原古老的传统乐器,由瑟演变而来,相传为秦始皇的大将蒙恬创制,形似瑟而形体略短小,声音则较瑟响。传统的筝为5弦、12弦,唐代发展为13弦,现代已发展为18弦、21弦、25弦,增加了音域和表现力。弹奏筝时,用手指(需戴假指甲)弹奏通常称搊筝,以右手指拨弦,左手用按、捺等手法发出乐音。

击拍板乐伎(南)——高风亮节击拍板:头梳高螺髻,正面著簪饰,披云肩,广服罗裙,双手握6片拍板外侧两张板的下端,执拍板于胸部右侧作击打状,为掌握乐队节拍的首席拍板。拍板多用紫檀、红木、花梨木等制作,音色清脆响亮,演奏时执外侧两张板开合,带动内板反复碰撞发声,通过节拍快慢指挥乐队演奏节拍。

击和鼓乐伎——乐作鸣之与鼓和:该乐伎以左右两手一扬一停,轮番击打鼓面,动作与正鼓伎相应和。和鼓属细腰鼓,形体较正鼓略小,两端大小基本相当,两面鼓膜以绳拉紧。演奏时以双手手掌左右击打鼓面发声,常与正鼓配套使用,鼓声与正鼓相互呼应。此种鼓于唐代由西北地区传入中原。

击羯鼓乐伎(西)——掀天羯鼓满长安:该乐伎面向正前方,右手持杖击打身体左侧的鼓面,左手竖杖停于鼓沿。棺床东西二位羯鼓乐伎所用乐器相同,而奏法不同,彼此呼应、互相配合,是乐队中的重要乐器。羯鼓声音急促短暂、清亮尖锐,破空穿透力极强。唐明皇称赞羯鼓为“八音之领袖”,还专为羯鼓演奏制有《春光好》、《秋风高》等曲子,亲领乐工纵情演奏。

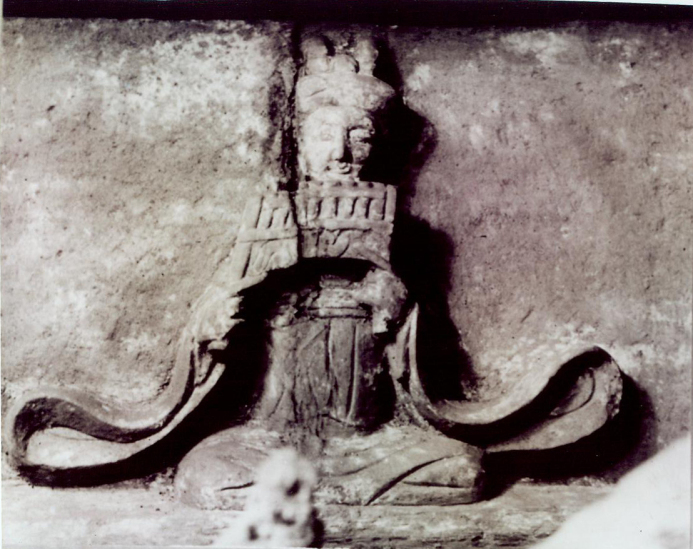

舞伎雕塑(西)——弦鼓一声双袖举:云环高髻,身着长裙,华袂广袖,裙带翻飞,略启右腿,在乐队的伴奏下应拍而舞,跳的是唐代流行于宫廷、贵族士大夫家宴的 “软舞”,体态轻盈、舞姿婀娜,优美柔和。

舞伎(东)——回裾转袖拂罗衣:云环高髻,身着长裙,华袂广袖,裙带翻飞,微抬左脚,在乐队的伴奏下应拍而舞,跳的是唐代流行于宫廷、贵族士大夫家宴的 “软舞”,体态轻盈、舞姿婀娜,优美柔和。