龟兹石窟是指古代龟兹国境内所遗留的佛教石窟群,比较集中的石窟群有克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、克孜尔尕哈、托乎拉克艾肯、台台儿、温巴什、玛扎巴赫、阿艾石窟等,保存洞窟总计达600余个,壁画近10,000m2。截止2006年6月,上述九处石窟全部被国务院公布为全国重点文物保护单位,其中克孜尔千佛洞、库木吐喇石窟1961年就已列为国家首批国家级重点文物保护单位。

克孜尔石窟的形制,按其功能大体可以分为三种类型:一类是供僧人起居的僧房,平面作方形,旁开甬道,通向崖外;一类是方形窟,窟顶大致有六重斗四形和穹窿形的变化,四壁不开龛,壁面及顶部多施彩绘;占克孜尔石窟重要位置的是分前后室、富于本地特色的长方形窟,共有59 个。这种洞窟分前后室,前室为券顶.在前室之后结台刹心( 中心柱) 有间壁,把前后室分割开。间壁通道与中心柱形成可以环绕进行“右旋”仪式的通道。这种洞窟,从今天所了解的情况看,是龟兹特有的洞窟样式,可以称为“龟兹型窟”。

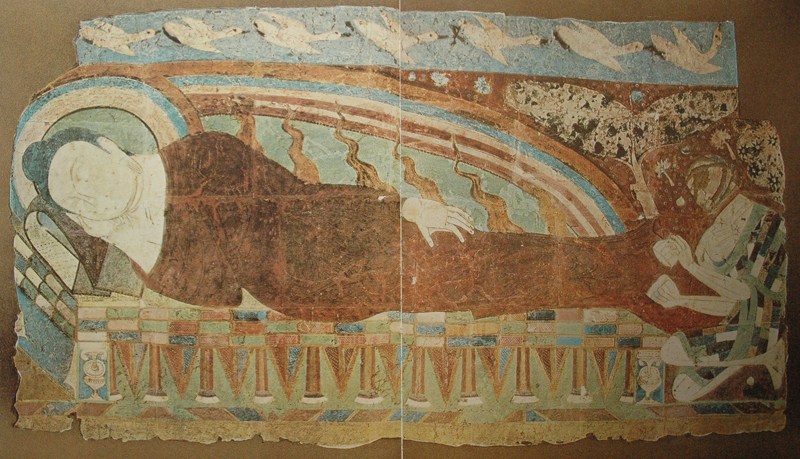

龟兹型窟,一方面适合佛教徒进行宗教仪式的要求( 如右旋等) ,一方面又符合这里质地疏松的山岩的凿造要求。中部有柱,使窟顶不易倒塌。窟内中心柱壁开龛塑像,后室奥壁起涅 槃 台,塑涅 槃 像,壁面满绘壁画、形成建筑、雕塑、壁画三者的有机结合。

龟兹型窟的另一种变化,是前室高敞,正壁雕塑大立佛的大像窟。 据统计,克孜尔开凿的大像窟现存有7 个,其中规模最大、开窟年代较早的有47 、48 、77 窟。以47 窟为例:其主室面宽7.60 米,券拱高18 米。从现存岩壁立佛凿孔观察,原像为泥塑,高度在15 米以上。两侧壁有整齐的凿孔五排,据同类型的大像窟侧壁的布局安排,可知原来每壁有五列泥塑彩绘的佛像,下层为立佛塑像七身,以上四层为坐佛,均是七身。47 窟大像两侧各有甬道与后室相通,甬道侧壁也各有菩萨塑像七身的残迹,甬道顶则画坐佛及天人。后室存涅 槃 台,画上原有大型佛涅 槃塑 像,现佛涅 槃 塑像已不存,壁面彩绘的身光由小立佛组成,举哀弟子的画像绘在佛的身光之外。47 窟雕塑和壁画的布局大体代表了龟兹大像窟的面貌。龟兹大像窟以大立佛为主尊,两侧塑十方佛、壁画亦多画佛像的格局,与中心柱式的龟兹型窟多画佛传故事和本生故事的情形相比,题材内容上的差异极其明显。图象内容的不同,大概与龟兹佛教部派信仰之间的区别有关。按小乘佛教视释迦为教主,石窟寺院中集中表现的是释迦牟尼的前世和在世的种种事迹;大乘认为三世十方有无数佛,因此在佛寺内大量塑绘十方佛和贤劫千佛。第47 窟的C14 测定年代为350 ±60 ,与前述鸠摩罗什在龟兹宣扬大乘佛教的年代( 公元359 ~385 年) 正相符合,大像窟内塑绘的佛像,其相法图本或与鸠摩罗什弘宣大乘有直接关系。

龟兹地区的石窟群,一般都开凿有大像窟。在库车西南的库木吐喇石窟有四处大像窟,西北的克孜尔尕哈石窟也有四处大像窟,东北的森木赛姆石窟南北崖各有大像窟两处,这几处大像窟立佛高度均在10 ~15 米 上下。大约从公元四世纪以后,塑造大立佛已为龟兹地区所习见。当唐玄奘七世纪初越流沙,路经龟兹时,见龟兹国“大城西门外,路左右各有立佛像高九十余尺,于此像前建五年一大会处”( 《大唐西域记》) 卷一) 。龟兹石窟集中开凿大像窟,规模之大,数量之多,为葱岭东西古国所仅见。据现存石窟资料所知,葱岭以东,甘肃的炳灵寺和山西的云岗石窟的大立佛像,都较克孜尔大像晚出约一个世纪,显然是受龟兹佛像的影响。葱岭以西,今阿富汗境内的巴米扬东西二大佛,分别高38 米 和53 米 ,从窟形到造像手法均与龟兹大像窟相近,二者间有著较明显的传递关系。关于巴米扬大佛的开造年代,传统的看法认为较龟兹大立佛早或同时,近年日本学者中有认为巴米扬东西大佛的开凿年代在六世纪的意见,若这个说法能成立,那么龟兹大像窟在西域佛教传播上的意义将不仅是单纯地东向传播,它同时也西向对葱岭以外的地区产生影响。可惜龟兹地区的大立佛无一幸存下来,我们只有通过残留的凿孔和壁画来想见龟兹大像窟的宏丽伟岸。

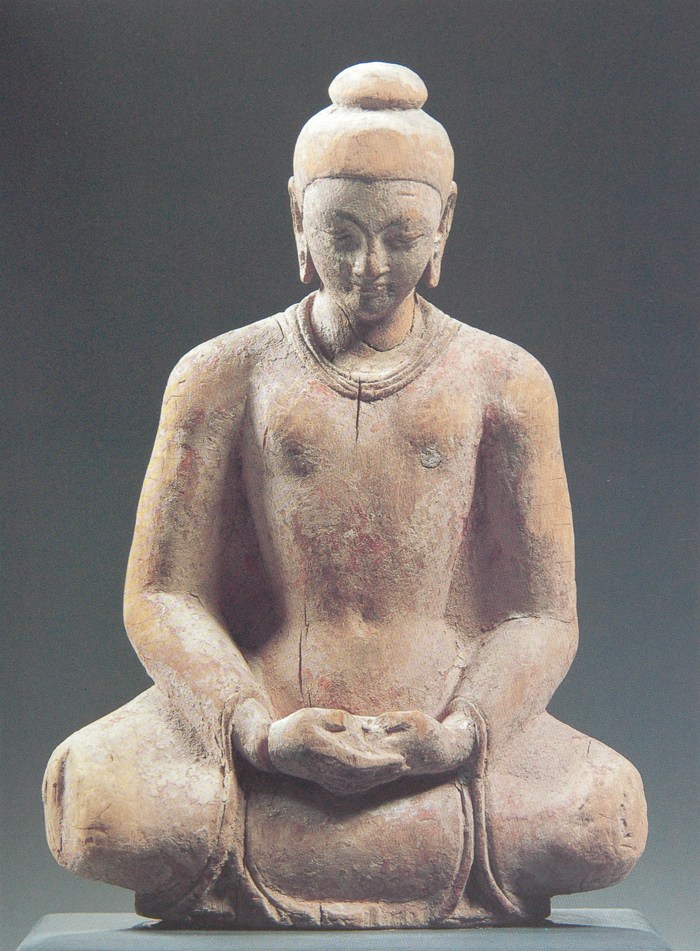

大像窟壁画主要保存在后室及甬道墙壁上。47窟后室顶部的飞天伎乐以造型高大生动,线条自由粗放,色彩鲜丽明快著称。飞天伎乐的构图松而不散,人物间点缀上大大小小的摩尼珠和未敷花,可见出画工随形取势的艺术心性。77窟(德人名Hohle der Statuen塑像窟)后室甬道内原有多身佛和伎乐塑像,现塑像已不存,保存较完整的是壁画。甬道外壁的天宫伎乐为上身袒裸的半身像,作等距离排列,共九身。这些天人手中各持乐器,或奏或吹,神情专注。后室盖顶上分格描绘全身乐舞菩萨。共40身。这些菩萨舞姿曼妙,天衣璎珞随姿势而俱动,是克孜尔石窟中伎乐菩萨描绘的最丰富的洞窟之一。该窟壁画以墨线勾勒,人物形体略施微染,体态造型多具外域特征。壁画的色彩则用中性暖灰色,不同于典型的龟兹壁画喜用大面积的蓝绿色调,风格更接近印度阿旃陀石窟壁画。77窟的测定年代为330±100,与以38窟为代表的中心柱窟同属克孜尔早期开凿的洞窟。这种外域风格的壁画在克孜尔还有76、118、212等几个窟,在库木吐喇有沟口第21窟和第22窟,壁画在年代上有先后继承关系。很显然,在龟兹地区的石窟中同时有著两种风格并存。外域风格的出现,可能与鸠摩罗什在龟兹倡导大乘佛教有关,而在罗什随吕光到内地之后,这种艺术风格仍在石窟寺中延续了相当长的一段时间。

典型的龟兹型石窟,壁画题材的分布较有规律,一般是在明亮高敞的前室画释迦牟尼生前与在世时的故事,在昏暗低窄的后室画佛涅槃后的情景。例如:主室的窟门上方和正壁龛上方绘“天宫说法”和“梵天动请”的场面。左右壁多以方格为界栏,画佛“一生化迹”中的不同事件,构图均以佛说法为中心,情节的区别仅表现在佛两边人物的形象和动态上。洞窟券顶则画满菱格的本生和因缘故事,一格一图。左右甬道外壁及顶部,或画本生故事,或画菩萨天王。中心柱侧壁作“八国国王分舍利图”;中心柱后壁作“焚棺图”;后室奥壁作佛涅槃像与“涅槃变”。壁画的整体设计一方面满足佛教僧徒观像礼佛的要求,另一方面利用空间高低明暗的变化,使雕塑和壁画的主题内容与石窟的整体效果有机地结合在一起,以此增强宗教的神圣气氛。

券顶作菱形格构图的佛本生故事和因缘故事,是龟兹壁画独有的面貌,通常是一格描绘一个故事,视窟顶面积的大小,安排故事的多寡。克孜尔石窟保存的本生、因缘故事画面最丰富,常见的有“象王施牙”、“跋弥王化鱼”、“月光王施头”、“兔王焚身”、“猕猴王救人”、“萨波王割肉”、“大光明王发心”、“萨埵太子舍身饲虎”、“须达孥太子”、“狮王本生”、“亿耳入海”、“梵志燃灯”、“波塞奇画佛”、“舞狮女作比丘尼”等百种以上。这些故事画,构图简练,形象刻画极为生动,如38窟“萨缚王燃臂救商人”一画,取材于《贤愚经》。画面绘出萨缚王“以白氈缠两臂,酥油灌入,燃用当炬”,引导商人走出暗谷的感人形象,同时对往来于丝路上的商人形象作了生动的刻画。画于17窟券顶东侧的“猴王以身作桥本生”,以石绿为画面主色,用粗黑的线条画出深涧和树,猴王手足缠树横身涧上,让群猴踏己身上,逃脱梵德王的追捕。自己则坠涧身亡。画面用近乎粗放的笔法将猴王作桥、群猴过涧的情节作了十分精练的表现。

因缘画面常与本生杂错窟顶,交替出现。构图上通常是佛为一人说法证道的形式,出典大概依《五分律》所谓“说法由因缘成,佛陀说此因缘”。佛教一般强调“四事供养”——衣、食、乐、寝具供养,因缘故事即是宣扬佛的伟大神通力和对佛的各种供养布施而得的善报。龟兹石窟中可辨识的因缘故事约有三十多种,不少因缘多次出现。“波塞奇画佛因缘”是其中一例,故事见《贤愚经》卷三,说有佛名弗沙佛,于民造福,民请大画师波塞奇画佛形象,以充供养。当波塞奇为佛画像时,常常画一忘一。不得成遂,于是弗沙佛调和众彩,手自为画,以为模法。于是画师乃能图画,都尽四万八千之像。在这一因缘画面,佛袒右交脚而坐,一手托色钵,一手执笔作画。波塞奇曲腿恭立,手撑画布。这一题材在克孜尔分别见于34、38、87、175、176、192、196等窟,库木吐喇、森木赛姆等石窟也有相同的描绘。类似的本生故事和因缘故事在龟兹石窟中到处可见,所画场景人物,出入穷奇,反映出龟兹画师对生活的观察把握能力和艺术创造才能。

前室四壁表现释迦牟尼一生行迹的佛传图,是大型的连续性壁画。自门壁兜率天宫说法起,到左右两壁排列整齐的佛传因缘画面,到正壁由龛像与龛外壁供养天人画面合成的佛传故事,构成以佛说法为中心的“如来一生所有化迹”,经辩识累计起来,约有六十余种。克孜尔110窟(德人名阶梯洞)是描绘佛传壁画最集中的一个洞窟,门壁上方较完整地保存有兜率天宫说法图,正壁上方半圆壁面原绘一铺《降魔变》,后被德人勒柯克切剥后盗运到德国,《古代库车》有线描图刊行。正壁和左右壁均作方形佛传图,共六十幅,分上下三层,左右壁每层七幅,正壁每层六幅。故事从右起,依次排列,组成释迦牟尼一生事迹的连环图画。由于壁面多处剥落,现已很难释读全部的画面内容。佛传故事画除了界栏式的连环构图外,还有一种一壁一画的独幅形式。118窟正壁的“娱乐太子”,采取的即是这种形式。壁画的上部画闲坐床榻上的太子悉达多,周围的彩女舞伎赤身露体,曲尽妖媚,以博得太子的欢心。下部是众宫女侍太子就寝的场面。按佛传故事,传说净饭王为防范太子出家,欲与太子完婚,并令后宫舞女娱乐太子,以美色诱惑悉达多忘情于声色,打消出家的念头。道幅壁画构图活泼,人物描绘自然生动,表现手法超出一般佛传图的模式,带有较浓厚的风俗画特点。这种处理手法在敦煌早期的佛教故事中有相类似的运用,可看出新疆与敦煌之间的传承脉络。

佛传故事“梵天动请”是龟兹石窟中较受重视的壁画题材,在克孜尔石窟,梵天动请的画面均绘在中心柱主龛的两侧,现存的龟兹型窟可辨认的有三十余幅。据《太子瑞应本起经》:释迦牟尼经苦行六年,后在尼连河畔的菩提树下顿悟成佛,成佛后想到众生“皆乐生求安,难以解脱”,不拟说法,自取涅槃。此事被天主大梵天闻知,为免三界堕入恶道,于是指派帝释天请释迦开示佛法。帝释天并未亲往佛处,而让乐神般遮尸弃(一译名“五髻乾达婆”)一行诣佛处,弹琴颂佛,启请说法,经文中记录了般遮弹唱的全部歌词,此即佛在鹿野苑说法之前的“梵天动请”事件。在印度及汉地的佛传图中,一般很少画这一内容。龟兹以外的西域诸国的石窟中,仅吐鲁番柏孜克里克石窟见一例,足见这一题材在龟兹佛教艺术中所占的重要地位。按“梵天动请”的故事,龟兹壁画除画出梵天帝释及诸天形象外,着重描绘的是手弹箜篌、头扎五髻的乐神般遮。库木吐喇58窟中心柱龛外壁的《梵天动请图》保存较为完整,梵天帝释与般遮分别画在龛的左右,龛的上部半月形壁面则画出诸天伎乐.以象征般遮之瑞响,梵天动请的主题通过塑像与壁画的有机组合得到充分地展示。图中的乐器组合又是研究龟兹佛教音乐十分珍贵的形象资料。

甬道和后室的壁画,主要是表现佛涅槃后所发生的重要事件,题材较为固定,一般有“弟子举哀”、“焚棺”、“八王分舍利”和“阿阇世王灵梦”。弟子举哀通常与佛涅槃像一并出现,当佛于跋提河畔沙罗双树间入灭时,佛弟子闻讯,一个个悲痛欲绝,有的捶胸顿足,有的昏厥倒地,其场面动人心魄。

《阿阇世王灵梦沐浴》为克孜尔石窟壁画中仅见,共有8处,画面位置几乎都在右甬道的内侧壁。这一题材典出《毗奈耶杂事》:阿阇世王与释迦牟尼为同时人,他肆行暴戾,十六岁 父继位,靠武力兼并邻国。初不信佛法,后始皈依。当佛涅槃时,预知阿阇世王会闷绝而死,事先让大迦叶波尊者告之国内行雨大臣,备下八函苏香水。行雨大臣先给王看佛一生化迹的图画,当王看图中佛涅槃像时,果然闷绝倒地,于是大臣将王置于八函中,一一沐浴,使王苏醒。克孜尔205窟的阿阇世王灵梦沐浴壁画,是表现这一题材最为精彩的画面,图的左边画阿者世王于宫中感梦,旁有王后,大臣与王解梦;右上方画行雨大臣双手张开绘有佛陀一生化迹的布画,面向阿阇世王;右侧的阿阇世王身没罐内,双臂上举,其后另有几只大罐,以示阿阇世王闷绝和八函苏息之意。这幅画的独到之处在于行雨大臣张举的布画上,描绘出释迦牟尼树下降生、鹿苑说法、降魔成道及双林涅槃四个画面。构图完整,线描一丝不苟,其本身即为一件艺术佳作。因此有画中画之美称。

《八王分舍利图》是表现释迦涅槃之后。诸国分争佛舍利的情节。画面上阿阇世王率四种兵到拘尸城外,城内则是分舍利的场面。马和武士均以线勾勒轮廓,局部薄施晕染,姿势和神态真切感人。武士披金挂甲,健壮骁勇,是龟兹勇士的缩影。