二十世纪五六十年代海南成立琼剧传统剧目挖掘工作委员会,先后搜集、保存了琼剧传统剧目1000多个,整理改编剧目180多个。《张文秀》晋京演出,毛泽东、刘少奇、周恩来等党和国家领导人观看了演出,接见全体演员并合影留念。《红叶题诗》被周总理指定为在第二届全国人大和第二届全国政协代表大会演出,并拍成电影发行,享誉国内外。各级文化部门组织广大文艺工作者对民间文艺进行普查、搜集、整理工作,出版了《海南民歌》、《海南民间故事》、《黎族民间故事》等大批书籍,根据黎族民间舞蹈创作的《草笠舞》获世界青年与学生联欢会演出金奖。黎族民间《打柴舞》应邀到罗马尼亚等多个国家演出,被誉为“世界罕见的艺术奇葩” 。

1978年,党的十一届三中全会召开后,广大文艺工作者为抢救被文化大革命破坏的非物质文化遗产,做了大量的工作。 1980年11月,海南行政区文化局在海口市举办海南区戏曲百花会演。参加会演的有17个文艺团体、1270人,时间36天,演出剧目20台。评出演出奖7个,剧本奖5个,导演奖6个,音乐奖6个,舞台美术奖4个,演员奖42个。表演团体重新活跃了起来,优秀的传统剧目和歌舞重现舞台。 1981年,海南黎族苗族自治州革命委员会颁发38号文件,决定开展黎族传统棉纺织工艺抢救开发工作,由州民族文化研究室牵头,从1981年8月开始至1986年初,一共举办了民族织锦工艺织绣班9期,参加织绣班的织锦能手100多人(次)。织出了具有100多种精美图案的织锦工艺品。

1982年3月,海南黎族苗族自治州人民政府开始筹建民族博物馆。1986年10月1日建成开馆,地址在通什市(今五指山市)。该馆占地面积3.73公顷,建筑面积3772平方米。主要任务是考古挖掘征集、收藏并陈列海南民族文物,研究海南少数民族历史、传统文化和海南非物质文化遗产。内设海南历史文物展、黎族文物展、苗族文物展、回族文物展、海南革命文物展等6个基本陈列厅和2个临时展览厅。至1996年,馆藏文物3万多件,其中一级文物28件、二级文物155件,陈列展出文物2800件。 该馆被国家文物局授予“全国优秀博物馆”的称号。

1985年,经广东省人民政府批准,海南黎族苗族自治州将每年农历“三月三”确定为海南黎族苗族传统节日。“三月三”是黎族人民纪念先祖、追求爱情和幸福生活的传统盛会。每逢农历三月初三,海南黎族苗族群众都会自发地开展各种活动来欢度这一佳节。节日的活动内容丰富多彩,有对歌、射箭、摔跤、荡秋千、跳打柴舞、粉枪射击等传统文体活动,也有现代歌舞表演,竞技性体育比赛及书画、传统纺织品、工艺品、文物等展览。现在“三月三”节已集文化娱乐、商贸、旅游为一体,成为海南黎族人民弘扬优秀传统文化,增进各族人民的了解和友谊,促进民族地区经济发展的重要盛会。

1985年至1987年,海南文化部门贯彻落实文化部、国家民委、中国民间文艺协会关于编辑出版民间文艺三大集成的通知精神,组织文化工作者上千人走村串户,搜集民间文化遗产,编印了歌谣、民间故事、民间谚语、民间歌曲等集成资料20多册,上千万字,洋洋大观。主要成果如海南黎族苗族自治州群众艺术馆编印《黎族民间歌曲》、《黎族民间故事选》、《黎族情歌选》、儋县文化馆搜集整理的《儋州调声及其它》等。

1987年,海南设立了海南民族织锦工艺研究所(现改名为海南省民族研究所),坚持“抢救、挖掘、研究、开发”的八字方针,在学术理论研究方面取得了不少新成果,并继承和发展了民族织锦产品工艺。改革开放以来至海南建省前,海南文化学者在海南非物质文化遗产的研究上取得了丰硕的成果。出版的专著主要有《黎族》、《黎族社会历史调查》、《黎族简史》、《黎族风情》、《黎族民间文学艺术研究》、《黎族民间文学概论》、《琼剧唱腔音乐研究》等。

1987年,在成都举行的全国少数民族轻工日用品展览会,以及在广东轻工品展销会和广交会,在香港举行的中国旅游产品展销会上,黎族苗族的织锦工艺品均大受欢迎。

1988年海南建省后,新成立的海南省委、省政府十分重视非物质文化遗产保护工作,组织开展了一系列卓有成效的工作。

1988年4月,海南建省后,根据全国艺术科学规划领导小组的决定,海南省编纂八部文艺集成志书。经过十多年的努力,目前已全部完稿,并已出版了七部,即海南卷的戏曲志、歌谣、民间歌曲、民间故事、民间谚语、民族民间舞蹈、戏曲音乐、民间器乐曲集成等,最后一部《中国民间器乐集成.海南卷》于2006年出版。通过这次对传统文化资源的大规模挖掘、整理和研究,不仅保存了海南大量珍贵的文化资源,也造就了一支有相当学术积累的科研队伍,为海南全面开展非物质文化遗产保护工作奠定了坚实的基础。

1992年冬,中国工艺美术学会92织锦专业年会在海南省民族织锦工艺研究所召开。海南省政协副主席王越丰、中国工艺美术学会常务理事李庆先、中国织锦专业委员会主任、高级工艺美术师汪印然等到会,并作指示。

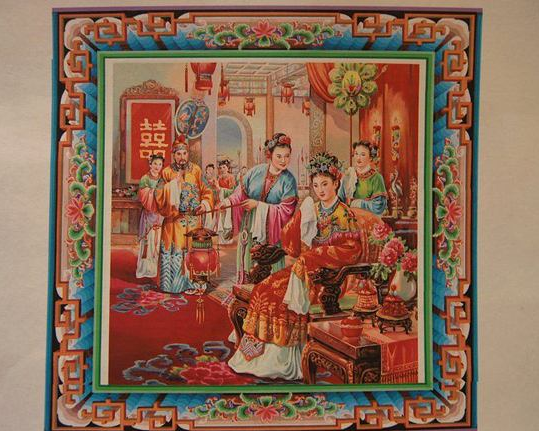

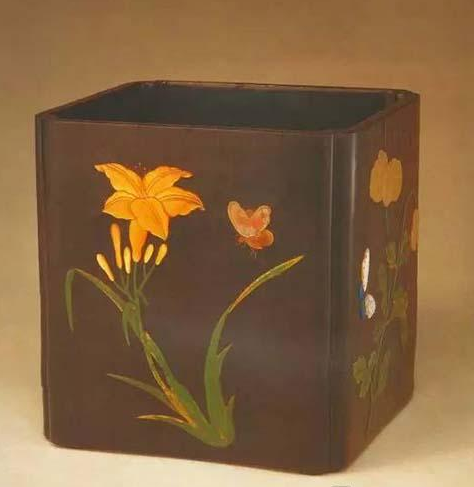

1993年11月,由海南省民族宗教事务厅主办的海南省民族民间工艺汇报展览在海口市工人文化宫举行。展出和介绍了我省少数民族的传统服饰、织锦壁挂及木板画、雕刻、剪纸、海石花等民族民间工艺品。

1994年,海南省文化广播体育厅在琼山市举办海南省首届民族民间文艺会演。全省19个市县代表队共演出54个节目,历时3天,并进行了节目评奖。 1995年,海南省文化广播体育厅在琼山市举办海南省第二届民族民间文艺调演,使民族民间文化遗产得到保护和利用。

1995年以来,海南省文化广播体育厅在全省开展创建“中国民间艺术之乡”活动,至今经评选共命名“海南省民间艺术之乡”10个,有8个被文化部命名为“中国民间艺术之乡”:剪纸艺术之乡大安乡、花灯艺术之乡黄流镇、龙灯艺术之乡加积镇、民歌艺术之乡上安乡、调声艺术之乡儋州市、人偶剧及渔歌艺术之乡临高县、民间石雕之乡龙塘镇、黎族苗族歌舞之乡五指山市。在民间艺术之乡,特色文化活动在群众中广泛开展。

1999年8月30日至31日,新编历史琼剧《苏东坡在海南》在北京工人俱乐部参加庆祝建国50周年优秀剧目献礼演出。该剧2000年获文华新剧目奖。

1999年10月4日至6日,新编海南人偶戏《鹿回头》献礼文化部选调到北京中国儿童剧场为庆祝建国50周年献礼演出。该剧2004年获“第九届文华大奖”和“第六届中国艺术节大奖”。2003年获国家舞台艺术精品工程提名奖。

1999年12月24日至次年1月3日,海南省第一届琼剧艺术节在海口举行,省琼剧院、海口、琼山、琼海、万宁、澄迈、定安等九个专业表演团体演出11台剧目,并以振兴琼剧为题进行研讨。

2001年4月8日至14日,海南省文化广电出版体育厅在保亭县七仙岭温泉度假村举办首届海南黎族歌手培训班。来自全省9个民族市县的27名黎族歌手参加了培训,自费参加的学员近20名,学习黎族传统民歌和新民歌约60首,推动了对黎族民歌的传授和继承。

2001年,儋州市人大常委会正式确定每年农历八月十五为儋州调声艺术节。调声是欢歌载舞的群众性文化娱乐活动,不仅为当地群众所喜爱,且在国内外亦有一定的知名度。同年中秋,儋州市隆重举办了首届儋州调声艺术节,参加活动的达10万人之多,《人民日报》、中央电视台、《中国文化报》等各大媒体均专题报导其盛况。儋州市调声艺术节已经成为我国知名的文化品牌。通过办节,既弘扬了儋州调声艺术,又推动了社会进步和经济发展。

2001年元月至2001年2月间,联合国教科文组织高级音响顾问、奥地利科学院音响档案馆馆长许乐(译音)博士,经我国文化部批准,与中国艺术研究院音乐研究所、海南省艺术研究所合作,在我省少数民族地区采录民间传统音乐。参加采风活动的有国家音乐研究所所长乔建中、海南省文体厅调研员符策超、海南省艺术研究所所长陈光洲、副所长戴英杰等一行10人。先后到琼中、五指山、保亭、三亚、白沙等市县20多个乡村采录了30位黎族、苗族民间歌手的100多首民歌和乐曲,制成录音带15盒。

2001年,中共海南省委宣传部和海南省文化广电出版体育厅联合发起组织举办海南省东西南北中广场文艺会演。文艺会演每年举办一届,参加演出的节目以各市县传统民族民间文艺节目为主。至今参加观众达250万人次,参赛节目300个,其中传统节目160个。东西南北中广场文艺会演的开展,为人民群众提供了丰富多彩的精神食粮,推动了我省挖掘民间文艺遗产和精神文明建设工作。

2002年9月13日,由省委宣传部、省文体厅、省民宗厅和海口市委宣传部、海口市文体局联合组织创作的黎族歌舞诗《达达瑟》,晋京参加第二届全国少数民族文艺汇演。获创作奖、表演金奖、舞美设计金奖。次年赴北京、天津、上海、广州进行演出访问,历时20天演出10场。并获“文华剧目奖”、文华编导奖和第九届中宣部“五个一工程”入选作品奖。该舞蹈大量采用黎族传统音乐、舞蹈的精华,对弘扬保护民族文化遗产起了积极的作用。

2002年3月19日至25日,由琼山市旅游局和新坡镇人民政府主办的“2002年中国民间艺术旅游海南冼夫人文化节”在琼山市新坡镇开幕。纪念冼夫人逝世1400周年暨新坡冼庙创建400周年,数万人参加模仿当年冼夫人率部出征的“装军”仪式、文艺武术表演、大型彩车巡游、海南换花节摄影比赛颁奖暨海南冼夫人文化节摄影开展仪式、《冼夫人在海南》八集电视连续剧开拍仪式、军坡特色商品展销会等。同时,举办首届海南冼夫人文化研讨会。

2002年,保亭黎族苗族自治县人民政府将每年农历七月初七定为七仙温泉嬉水节。温泉嬉水节是由黎族苗族世代相传的戏水习俗演变而来的。每年农历七月初七,来自四面八方的人们都相约在保亭县七仙岭脚下的七仙广场,载歌载舞,嬉水狂欢。通过举办七仙温泉嬉水节,向海内外展示了黎苗族源远流长的文化艺术、得天独厚的温泉资源和独具特色的温泉旅游品牌。

2003年,我省黎族传统棉纺织工艺项目入选第一批中国民族民间文化保护工程试点名单,为全国10个试点项目之一。我省已在专家的指导下制定了试点工作方案并开始实施。

2003年,海南省文化广电出版体育厅在五指山市举办第二期全省民族歌手培训班。来自全省民族地区和儋州、临高等市县的22位歌手参加了培训。

2004年,中共海南省委宣传部和海南省文化广电出版体育厅联合发起组织海南礼仪歌舞创作推广活动。3月,组织海南省礼仪歌舞创作组一行15人赴临高、儋州、保亭等地进行环岛采风。已创作《海南欢乐歌》、《海南欢乐舞》等一批具有浓郁海南乡土特色的礼仪歌舞作品。

2004年9月,成立海南省“民族民间文化保护工程”领导小组和专家组, “保护工程”领导小组全面负责“保护工程”的组织领导和决策,由海南省政府副省长符桂花和第十届全国人大常委、全国人大民族委员会委员王学萍任顾问,海南省文化广电出版体育厅、财政厅、民族宗教事务厅、文联等单位的负责人任正副组长,领导小组下设办公室,办公室设在海南省文化广电出版体育厅文化处,承担“保护工程”领导小组的日常工作。“保护工程”专家组由专业知识丰富的专家和学者组成,其职责是为“保护工程”提供专业咨询、论证、评审和业务指导。海南省“保护工程”中心设在海南省群众艺术馆,主要承担“保护工程”的具体组织实施和联络交流,指导各市县的“保护工程”工作。

2004年9月,海南省文化广电出版体育厅、海南省财政厅联合制定下发《海南省民族民间文化保护工程实施方案》。方案明确了海南省民族民间文化保护工程的总体目标、方针和原则,保护对象、保护方式和实施内容。方案还规划了海南省民族民间文化保护工程的实施步骤,并要求坚持“政府主导、社会参与、统筹规划、分步实施”的原则,充分调动社会各方面的积极性,共同搞好我省民族民间文化保护工作。

2005年1月,海南省文化广电出版体育厅公布海南省民族民间文化保护工程第一批专业性试点项目9个:儋州市儋州调声、临高县人偶剧、文昌市民间盅盘舞、五指山市黎族龙被纺织工艺、白沙黎族自治县土鼓舞、乐东黎族自治县大安黎族剪纸、东方市黎族缬染工艺、黎族树皮布、黎族文身习俗。

2005年4月,由海南九歌文化传播有限公司、黄流文化促进会主编的《崖州民歌》(1—4册)出版。收录了崖州传统民歌1000多首。为促进崖州民歌的搜集和传播,2005年4月15日,由海南省委宣传部、海南省文化广电出版体育厅联合主办的“海南民族民间文化艺术歌舞晚会”在海口市人民广场举行。黄流农民演出队30多人表演了一台地方特色浓郁的崖州民歌表演唱,深受广大群众欢迎。《海南日报》开辟专栏介绍了崖州民歌表演唱的实况。

2005年5月16日至6月4日,中共海南省委宣传部和海南文化广电出版体育厅联合组织民间艺术采风团。该团一行18人,赴我省白沙、儋州、临高、琼中、五指山、保亭等6市县进行了为期半个多月的采风活动。艺术家们深入最具有民族民间文化艺术原生态特色的黎村苗寨、沿海渔村30多个采风点,挖掘搜集了一批优秀的民间文化遗产。《海南日报》开辟专栏评介这次活动的成果。

2005年6月14日至16日,海南省文化广电出版体育厅在儋州市举办“海南省非物质文化遗产保护工作培训班”,传达了全国非物质文化遗产保护工作会议精神。培训期间,文化部有关司局的同志和海南省的专家为学员们讲课。全省各市、县文化广电出版体育局有关负责人、市、县“保护中心”主任和群艺馆(文化馆)馆长等60余人参加了学习。

2005年7月至8月,省文化广电出版体育厅组织开展申报国家级非物质文化遗产代表作名录工作。9月初,省文化广电出版体育厅组织专家对市县申报非物质文化遗产代表名录项目进行评审。

2005年8月1日,由海南省民族宗教事务厅、海南省文化广电出版体育厅、乐东黎族自治县人民政府主办的“海南省首届黎峒杯黎族民间剪纸大赛”在乐东县城举行。来自乐东、琼中、保亭、五指山等少数民族市县的50多名作者选送的80多幅作品参加了评比。参赛的作者绝大多数是土生土长的黎族农民、民间艺人和中小学生。他们当中,年纪最大的56岁,最小的只有9岁。参赛作品主题鲜明、风格独特,同时给古老的剪纸艺术赋予了新的时代内容。乐东县大安中学教师吉雄创作的《黎家宴》获一等奖。

2005年9月22日,海南省人民政府办公厅公布”海南省第一批非物质文化遗产保护名录“。有黎族传统棉纺织工艺、临高人偶戏、黎族文身、黎族干栏建筑生态自然村、军坡节、黎族“三月三”节、儋州调声、黎族树皮布、黎族龙被、王 大民歌、黎族舞蹈《咚铃伽》、黎族打柴舞、文昌盅盘舞、黎族麻纺织工艺、黎族钻木取火、黎族骨器制作、缬染工艺、黎族原始手工制陶技艺、崖州民歌、苗族招龙舞、黎族舂米舞、琼剧、东坡笠及七彩雕画。

2005年10月8日,海南省人民政府同意推荐我省“黎族传统棉纺织工艺”等20个项目申报第一批国家非物质文化遗产代表作。

2006年2月,我省成功参加了在京举办的“中国非物质文化遗产保护成果展”。展览期间,多位党和国家领导人、有关专家参观了海南非物质文化遗产展厅,并给予高度评价,认为海南的展品原始、实物精品多,具有代表性。

2006年4月12日至16日,海南省“非物质文化遗产保护成果展”在定安文笔峰首届海南“乡土文化节”期间隆重举办。省委宣传部及省文体厅领导为开幕式剪彩,参观人数逾万人,展览取得圆满成功。

2006年5月30日,国家文化部公示第一批国家非物质文化遗产名录推荐项目名录518个。我省入选的项目有9个。即崖州民歌、儋州调声、黎族打柴舞、临高人偶戏、黎族原始制陶技艺、黎族染织刺绣技艺、黎族树皮布制作技艺、黎族钻木取火技艺、黎族“三月三”节。

2006年6月10日,是中国第一个文化遗产日,海南省开展了黎族织锦大赛、专题文艺晚会、非物质文化遗产保护成果展和非物质遗产保护座谈会等系列活动。

2006年6月9日至11日,海南省非物质文化遗产保护中心举办普查工作培训班,有90多名文化工作者参加学习培训。随后在全省范围里全面开展非物质文化遗产普查活动。在普查的基础上拟定第二批申报国家级代表作名录。

2006年9月,海南省歌舞团排演民族舞剧《黄道婆》,演绎了黄道婆学习黎族织锦技艺而成为我国著名纺织家的故事。该剧参加第三届全国少数民族文艺会演获大奖,参加全国歌剧、舞剧音乐剧展演获二等奖。

2006年11月13日,海南省文化广电出版体育厅、海南省财政厅同意“海南省民族民间文化保护中心”更名为“海南省非物质文化遗产保护中心”。

2007年春,中央政治局常委李长春视察海口市大致坡琼剧镇的建设,对保护和振兴琼剧寄予很大的期望和支持。

2007年3月,黎族苗族聚居的市县隆重举行庆祝传统节日“三月三”节。中心会场设在琼中黎族苗族自治县,同时举办了非物质文化遗产专题晚会、民间歌手大奖赛、黎族织锦展示、少数民族文化研讨会等活动。

2007年4月,海南省琼剧院在海口举行琼剧展演活动,连续9个晚上展演《秦楼春雨》、《状元桥后传》等9台大戏,群众反映强烈,随后赴香港展演大受欢迎。

2007年4月10日至12日,海南省文化广电出版体育厅召开“第二批省级和国家级非物质文化遗产保护名录项目申报工作会议”,为做好申报工作对全省文体系统有关干部进行培训,与会共有18个市县,参会人数达65人。

2007年5月9日至11日,省非物质文化遗产保护中心组织专家对市县申报第二批非物质文化遗产代表名录项目进行评审。

2007年5月23日,国家文化部办公厅公示第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人推荐名单,全国共有226名代表性传承人入选,我省有2人入选,分别是昌江县《黎族原始制陶技艺》传承人羊拜亮及乐东《黎族传统纺染织绣技艺》传承人容亚美。

2007年5月23日至6月10日,海南省非物质文化遗产保护中心组应邀参加“中国成都国际非物质文化遗产节”取得良好社会效果,并荣获国家文化部颁发的“文化遗产日奖”。

2007年6月5日,国家文化部表彰非物质文化遗产保护工作先进集体和先进个人,海南省群众艺术馆(省非物质文化遗产保护中心)为全国40个获得“文化部非物质文化遗产保护工作先进集体”称号单位之一;海南省群众艺术馆副馆长王学忠、儋州市文化馆馆长陈照荣列入120位全国“文化部非物质文化遗产保护工作先进个人名单”。

2007年6月6日,人事部、文化部授予文体厅阎桂君同志“全国非物质文化遗产保护先进工作者”荣誉称号,享受省部级劳动模范和先进工作者待遇。

2007年7月10日,海南省机构编制委员会办公室批复海南省群众艺术馆增挂“省非物质文化遗产保护中心”牌。

2007年7月23日,海南省人民政府同意公布“琼剧”等29个项目为第二批省级非物质文化遗产名录。并同意推荐我省“琼剧”等26个项目申报第二批国级非物质文化遗产名录。

2007年7月 26日至27日 ,海南省非物质文化遗产保护中心举办“全省部分市县非物质文化遗产普查工作会议”。省非物质文化遗产保护中心专家为学员讲课。参加培训班的有海口、琼中、昌江等十个市县。

2007年12月29日,中国文化部办公厅公示第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人推荐名单,全国共有545名代表性传承人入选,我省共有4人入选,分别是《黎族打柴舞》传承人黄家近、《临高木偶戏》传承人陈少金、王春荣及《儋州调声》传承人唐宝山。

2008年1月24日至25日,根据省委常委、宣传部长周文彰的提议,在省文化广电出版体育厅和琼中黎族苗族自治县政府的支持下,海南省非物质文化遗产保护中心和琼中黎族苗族自治县文化广电出版体育局联合举办王妚大民歌传授班。参加传授班的有全县各乡镇文化站站长、黎族民间歌手和县民族歌舞团的歌手共40多人。王妚大为学员传授了《叫侬唱歌侬就唱》等20多首脍炙人口的黎族民歌。

2008年2月4日,国家文化部公示第二批国家非物质文化遗产名录推荐项目。此次公示的名录项目分为新入选项目与扩展项目两部分,新入选项目564项,扩展进第一批国家级非物质文化遗产名录的项目134项。海南省入选的项目共有12项,其中新入选项目有9项。分别是:琼中黎族民歌、黎族竹木器乐、琼剧、海南斋醮科仪音乐、海南椰雕、晒盐技艺、南海航道更路经、黎族船型屋营造技艺、黎族服饰;扩展项目有3项,分别是崖州民歌、海南公仔戏、海南八音器乐。

2008年2月28日下午,国家级非物质文化遗产项目代表性传承人颁证仪式在北京人民大会堂隆重举行。国务委员陈至立和文化部部长孙家正等为传承人代表颁证。我省共有3位传承人代表赴京参加颁证仪式。分别是《黎族打柴舞》的代表性传承人黄家近、《临高人偶戏》的代表性传承人陈少金和王春荣。

2008年3月11日至13日,省非物质文化遗产保护中心在海口举办“海南省第三期非物质文化遗产普查工作骨干培训班”。来自全省各市县文体局主管非物质文化遗产保护工作的局长、文化馆长(中心主任)及从事非物质文化遗产普查工作的业务骨干共54人参加了培训。省中心专家为学员授课,海口、儋州、五指山、临高、白沙、保亭六市县在培训班上分别作了经验交流发言。

2008年4月1 8日至5月8日,庆祝海南建省办经济特区20周年惠民系列活动——海南省非物质文化遗产保护成果展成功的在海南省图书馆举行。省委常委、省宣传部部长周文彰、省人民政府副省长林方略、省文体厅厅长范晓军等领导出席开幕仪式。2008年5月7日文化部社文司领导和专家一行参观了展览。

2008年5月7日至1 1日中心举办全国非物质文化遗产保护督导工作座谈会暨专家讲座。参加座谈会的有国家级代表性传承人容亚美、唐宝山、王春荣、陈少金、黄家近、羊拜亮和各市县文化馆馆长、省专家等50人。文化部来琼进行督导工作的专家徐艺乙教授主讲非物质文化遗产保护工作。

2008年6月,我省成立了海南省“黎族传统纺染织绣技艺”申报世界“人类口头与非物质文化遗产代表作”领导小组。

2008年7月,国务院公布第二批国家级非物质文化遗产名录项目。我省入选第二批国家级非物质文化遗产名录项目9项和第一批国家非物质文化遗产名录扩展项目3项。

2008年7月,省中心领导和专家深入各市县督导非物质文化遗产普查工作。

2008年1 1月,省中心组织各市县非遗工作者到浙江学习“非遗”普查工作经验。

2008年1 2月1 2日,省领导和专家集中审核“黎族传统纺染织绣技艺”向联合国教科教科文组织申报“急需保护的非物质文化遗产名录”的文本和录像、照片。 I

2008年12月中旬,国家专家华觉民、梁力生、康玉岩、徐艺乙、苑利等到海南考察非物质文化遗产保护工作。

2008年1 2月3日,省文体厅公示海南省第一批省级非物质文化遗产项目代表性传承人21名。

2009年1月6日,省文体厅印发《海南省非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法。

2009年1月1 2日,省长罗保铭在海南省四届人大二次会议《政府工作报告》中将“积极组织‘黎族传统纺染织绣技艺’申报世界非物质文化遗产”工作列入2009年工作任务之一。

2009年1月8日,省领导组及相关专家20多人讨论申遗申报文本和视频脚本。

2009年2月12日,“黎族传统纺染织绣技艺”申遗省长工作会议在省政府召开,林方略副省长主持会议,听取了省中心关于申报工作的进展情况的汇报,审查了申报文本和视频,并就该项目所承诺的提出保护措施的落实等进行了讨论和安排。相关厅局和市县领导出席了会议。

2009年2月27日,“黎族传统纺染织绣技艺”申报材料正式通过文化部向联合国递交,申请将该项目列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。(2009年3月9日教科文组织收到我申报文件,分别于3月30日、6月9日、7月6日等数次来信要求限期修改或提供相关信息和进行相关交流,我方都按照要求及时回信。)

2009年4月4日,国家专家委员会副主任委员乌丙安应邀来海南考察,并在省图书馆报告厅向省直系统和各市县的相关人员作了题为“我国非物质文化遗产保护的理论和实践问题”的报告。

2009年4月7日,海南省非物质文化遗产保护工作会议在海口举行,会上传达了文化部相关会议精神,并安排年度重点工作,并就“普查”工作做了具体部署。

2009年5月,省中心到各市县督导非物质文化遗产普查工作

2009年6月10日,文化部公布了第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,我省5人榜上有名,他们是五指山市的刘香兰(女,黎族传统纺染织绣)、琼中黎族苗族自治县的王女不大(女,黎族民歌)、省琼剧院的王英蓉(女、琼剧)、海口市的陈育明(琼剧)、保亭黎族苗族自治县的黄运英(黎族树皮布制作技艺)。自2007年至今我省共有11人获得国家级非物质文化遗产项目代表性传承人称号。

2009年6月11日,为迎来我国第四个“文化遗产日”,文化部、国家文物局召开全国非物质文化遗产保护、古籍保护暨文博事业杰出人物表彰、颁证、授牌电视电话会,我省一批单位和个人获评先进。会后,我省为有关人员举行颁发证书仪式。我省乐东黎族自治县千家镇村民容亚美(黎族)获评全国非物质文化遗产保护先进工作者,陈佩、黄家近、黄翠玲获评文化部非物质文化遗产保护工作先进个人,海口市群众艺术馆获评文化部非物质文化遗产保护先进集体。并为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人五指山的刘香兰(女,黎族传统纺染织绣)、琼中黎族苗族自治县的王女不大(女,黎族民歌)、省琼剧院的王英蓉(女、琼剧)、海口市的陈育明(琼剧)、保亭黎族苗族自治县的黄运英(黎族树皮布制作技艺)颁发了传承人证书。

2009年6月13日,中国“文化遗产日”海南省非物质文化遗产保护成果巡展启动仪式在省博物馆举行。此后的两个多月中,先后在海口市大致坡镇、儋州市、琼中县、文昌市、保亭县、五指山市、乐东县、澄迈县、临高县等9个市县进行巡展。

2009年7月27日,国家级专家樊祖荫来琼考察。

2009年8月6日国家非物质文化遗产保护专家委员会副主任委员周晓璞应邀赴琼向海南省相关专家和工作者讲授非遗项目的申报和评审工作。

2009年8月24日至31日,召开海南省第三批非物质文化遗产名录项目专家评审会议。

2009年9月29日至10月2日,在阿联酋阿布扎比举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上,我省申报的“黎族传统纺染织绣技艺”获批列入联合国首次设立的“急需保护的非物质文化遗产名录”。

2009年1 0月1 2日,省人民政府公布海南省第三批省级非物质文化遗产各录项目31项和第一、第二批省级非物质文化遗产扩展名录项目4项。

2009年10月15至30日,省文体厅派出四个督查组到全省所有市县督查各地非物质文化遗产保护和验收普查工作。

2009年12月3日,省文体厅在海南军区迎宾馆举行《黎族传统纺染织绣技艺》成功申报联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产名录”表彰会,谭力、符挂花、林方略、王扬俊、范晓军、许振凌及老干部王学萍等到会讲话。

2010年1月,省文体厅省非遗中心迎接文化部非遗保护督导组对我省的非遗保护工作的督察、验收。

2010年2月底至3月初,在文体厅安排下,省非遗中心组织专家陪同中央电视台一频道摄制组,深入白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、等8市县拍摄纪录片《黎之锦》。由木棉花开、天堂的色彩、时光如梭、穿越岁月,龙被之“龙”五集构成。

2010年5月份,海南省第二批非物质文化遗产保护项目代表性传承人评审会举办。

2010年6月12日,海南省举办2010年海南省“文化遗产日”系列活动开幕式,为第三批省级非物质文化遗产保护名录、第二批省级非物质文化遗产保护名录代表性传承人、第三次全省文物普查工作先进单位和先进个人颁牌发证,民间收藏家向海南省博物馆捐赠文物等一系列活动。

2010年6月12日,海南省文体厅、民宗委共同主办的海南省第二届黎族织锦大赛拉开帷幕, 全省少数民族地区9个市县各派出了7名选手参赛,大约60多名选手聚集椰城,同场竞技。“海南省第二届黎锦大赛”坚持“保护为主,抢救第一,合理利用,继承发展”的方针,展示黎族民间优秀传统工艺,促进黎族纺织技艺的交流。本届大赛由全省少数民族地区9个市县各派7名选手参赛。分老年组、青年组进行比赛,各组均设一、二、三等奖及优秀奖。主办单位对获奖作品给予资金奖励。海南省非物质文化遗产保护中心主任邓景华表示,前来参赛的选手和作品基本能代表海南省目前黎锦的最高水平。通过比赛发现选手们将现代元素越来越多的渗透到了作品之中,比如工业染织的棉线被越来越广泛的运用到编制当中,这可能会令黎锦的色彩和图案更为鲜亮美丽,但多少会减了一些黎锦文化原汁原味的纯粹。

2010年6月21日,人民网海南视窗:《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010—2020)第八章文化体育产业 将海南打造成为中外游客向往的文化娱乐、运动健身和休闲疗养胜地。第一节文化娱乐业 加快发展文化创意产业。培育节庆会展品牌。推出具有地方特色和民族民俗特色的节庆活动,创新办好中国海南岛欢乐节。完善会展服务设施,培育国际会展品牌。办好博鳌亚洲论坛、博鳌国际旅游论坛和国际旅游商品博览会。大力发展娱乐演艺业。丰富大众化娱乐产品,结合旧城改造和城市建设,鼓励发展不夜城、娱乐城、酒吧街等设施,丰富夜间娱乐产品。加强国际文化交流。 专栏10:文化节庆活动 一、中国海南岛欢乐节。办成海南国际旅游岛标志性的旅游节庆。二、传统文化类。围绕当地非物质文化遗产项目,例如黎族苗族“三月三”、琼剧、黎族苗族歌舞、儋州调声、临高人偶戏等,策划举办相关活动。三、地方特色文化类。办好海口换花节、冼夫人文化节等节庆活动。四、时尚文化类。举办好新丝路模特大赛总决赛、三亚天涯海角国际婚庆节等,策划举办国际性选美赛、音乐节、艺术节、电影节以及绘画、摄影比赛等。五、地方产品展示类。围绕海南地方特色水果、花卉、水产等,策划举办专项展销活动等。

2010年7月,在厅文化处的安排下,省中心组织专家陪同天津电视台摄制组深入白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、等8市县拍摄《黎族风情》,主要内容有:黎族传统民歌、民间音乐、民间舞蹈等。

2010年8月,省非遗中心组织专家赴五指山参加黎族传统织锦技艺传承人培训班,并讲授世界级非遗项目黎锦的相关课程。

中国2010年上海世博会海南活动周(8月7至11日)期间,“海南故事”小舞台以传统音乐(《黎族民歌》等)、传统舞蹈(《黎族打柴舞》等)、传统器乐(《黎族竹木器乐》)的表演形式和以传统手工技艺(《黎族传统纺染织绣技艺》、《黎族树皮布制作技艺》、《黎族原始制陶技艺》、《黎族泥片制陶技艺》、《海南椰雕》、《海南黄花梨木家具制作技艺》、《海南贝雕》、《苗妹发绣》)现场展示的形式,充分展现海南丰富的非物质文化遗产;“海南岛”大舞台展演了大型原创歌舞诗《海南岛》、海南风情歌舞《椰风海韵》以及《魅力旅游岛》欢乐大巡游。共演出55场,共吸引了30多万人次的世博观众到场参观、参与。

2010年8月14日晚,主题为“黎风古韵,锦绣海南”的大型黎族服饰文化秀场在海口人大会堂举行,现场展示了黎族服饰、黎族织锦、黎族陶瓷等丰富多彩的黎族文化,再现了黎族文化服饰发展历程。晚会分为上篇《渊源黎韵》、中篇《永恒黎锦》和下篇《文明薪火》。上百套做工精细、色彩艳丽、图案精美的黎族服饰展现在观众面前。除展示不同时期和各个地区富有特色的黎族服饰外,黎族文化中一些传统的元素如文面、文身、织锦等也同台展示,多角度呈现黎族丰富多彩的文化积淀。担任当天走秀表演的是2010中国海南七仙形象小姐选拔大赛全国总决赛的44名佳丽。在走秀间隙,主持人与嘉宾解说的树皮衣制作流程、黎锦纺织工艺、黎族多元服饰等知识,让观众受益匪浅。该台晚会是目前黎族服饰展示最全的一次活动。活动由省文体厅、省民宗委、2010中国海南七仙温泉嬉水节组委会主办。

2010年8月17日至20日,海口市非物质文化遗产保护中心主办的 “海口地区业余琼剧演唱比赛活动”在海口市群众艺术馆三楼音乐厅举行。比赛设置了儿童组、少年组、青年组和中年组四个组别,参赛选手百余名,最小的参赛者只有五岁。此次比赛的内容为老百姓所喜闻乐见的琼剧唱腔和唱段。琼剧于2007年列入国家级非物质文化遗产名录,是海口市16个非物质文化遗产保护项目之一。海口市群众艺术馆馆长吴圣彪说:“琼剧演唱比赛的举办就是为了加强海南省非物质文化遗产名录的保护和传承,让年轻人们传承海南民族民间传统文化,保护好琼剧。”

2010年8月,省非遗中心应邀参加第三届青海艺术节暨第七届唐卡艺术,圆满完成《黎族传统纺染织绣技艺》的版面及实物展示。

2010年8月,组织相关人员赴澄迈举办基层琼剧基地琼剧培训班。

2010年8月,委派人员参加文化部在四川举办的“灾后重建非物质文化遗产保护”高级研修班。

2010年8月,文化部组织评选“文化行业搞技能人才选拔”,组织我省十余市县非遗保护传承人完成证件收集、材料填报及作品征集等工作,及时报送,按时完成了文化部下达的工作任务。

2010年9月,海南省召开联合国教科文组织《急需保护的非物质文化遗产名录》“黎族传统纺染织绣技艺”保护领导小组会议,各有关厅局及相关市县领导参加并讨论审议《海南省黎族传统纺染织绣技艺保护规划》(2010---2014)(草案),明确今后工作任务,将更好地推动黎锦技艺保护工作,使黎锦这一人类的文化瑰宝大放异彩。 海南省委常委、宣传部长、副省长谭力,省人大常委会副主任符桂花,老干部王学萍出席这次的会议。

2010年10月9日,为提高海南省各市县文化馆、艺术馆摄影骨干和摄影爱好者的业务能力和水平,海南省群众艺术馆联合保亭县文体局结合省文化遗产摄影大赛,近日在保亭县成功举办了全省文化馆、艺术馆“摄影骨干培训班”。来自海南全省各市县文化馆、艺术馆的摄影骨干以及保亭摄影爱好者共35人参加为期三天的培训班。培训期间,除参加课堂培训外,全体学员还到呀诺达热带雨林生态景区、保亭七仙岭进行风光摄影,学员们还以国家级非物质文化遗产“黎族钻木取火”“传统纺染织绣技艺”、“黎族竹木器乐”等为题材创作摄影作品。通过本次培训活动,宣传和推广了海南省群众摄影文化,同时还创作出了一批反映海南省群众民俗文化遗产和非物质文化遗产为主题的摄影作品。

2010年10月10日,海南高速瑞海杯环海南岛国际公路自行车赛在三亚如期开幕,20支中外强队将在9天时间完成总里程约1450公里,9个赛段的全部比赛,角逐28万美元的重金奖励。开幕式上,100多位演员进行了海南传统文化表演,黎族山歌,民族舞蹈,有着悠久历史而又纯朴本真的海南非物质文化遗产展示,让在场的中外宾朋赞不绝口。

2010年10月11日上午9时,海南省琼剧院首期琼剧传承人表演培训班在海南戏院开班,省琼剧院全体干部职工参加了开班仪式。2008年6月,琼剧正式入选第二批国家级非物质文化遗产名录,这既使琼剧的地位得以提高,也使琼剧艺术工作者肩上的责任由此加重。海南省琼剧院作为琼剧这项国家级非物质文化遗产的保护传承责任单位,十分重视对琼剧的保护传承和开拓创新。目前,琼剧界既有国家级代表性传承人,也有省级代表性传承人。本期表演培训班将从11日至18日。开班期间,将邀请陈育明、梁家梁、李桂琴、陈进和、陈世文、李明玉、符致椿、莫爱花、符策超、周庆辉、黄良冬、张拔山、符气道等表演艺术家和各艺术领域专家给该院中青年琼剧艺术工作者授课。

2010年10月16日,国家文化部非遗司副司长马盛德、财务司副司长马秦临在海南省文体厅计财处处长王智勇及保亭县文体局相关领导的陪同下,轻车简从,一行十人莅临甘什岭原生态黎苗文化旅游区参观调研,考察我省非物质文化遗产保护工作,考察中马盛德副司长高度评价了槟榔谷的发展。

2010年10月份,海南省非物质文化遗产保护中心陈佩到英国、肯尼亚参加欧盟《东南西北四国菱形文化能力建设与传播》项目的文化遗产保护研讨与考察。

2010年10月29日,中共海南省委海南省人民政府关于加快推进文化改革发展的决定(十六)构建覆盖城乡的公共文化服务体系中:提升现有公益性文化单位与设施的服务功能和服务水平。加快建设中心城市大型图书馆、博物馆、大剧院、体育中心及省非物质文化遗产展示馆、国家南海博物馆、海南史志馆、海南文化体育中心、民族传统体育训练基地等重点项目。

2010年11月,省非遗中心组织专家赴保亭参加《黎族传统织锦技艺》传承人及《黎族树皮布制作》传承人培训班,讲授非物质文化遗产项目相关课程。

2010年11月,省非遗中心在海口举办了首届海南省非物质文化遗产项目代表性传承人培训班。文体厅许振凌副厅长作了重要讲话,中心专家进行授课,80多名省级以上传承人及各市县非遗工作者参加了次此培训班。

2010年12月初,省非遗中心组织人员赴保亭黎族苗族自治县、五指山市、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、东方市进行《黎族传统纺染织绣技艺》的实物征集工作,共征集到珍贵的清代龙被、黎族五大方言区传统男、女服饰,其中有早期祭司长袍、麻衣、麻被、木棉衣、木棉被。传统纺织工具有原始腰机、絣染架、石纺轮、脚踏纺车、坐机、藤编织机腰带、红藤编织的衣篓、传统绕纱木架、民间打击乐器独木皮鼓、骨簪、弓弩等100多件。

2010年12月,海南省非物质文化遗产保护中心陈佩到圭亚那参加欧盟《东南西北四国菱形文化能力建设与传播》项目的文化遗产保护研讨与考察。

2010年12月28日第十一届中国海南岛欢乐节启动仪式,在澄迈县福山镇咖啡文化广场上隆重举行。海南非物质文化展区全面、活态展示了黎族传统纺染织技艺、海南八音器乐、剪纸等海南国家级、省级非物质文化遗产的魅力。