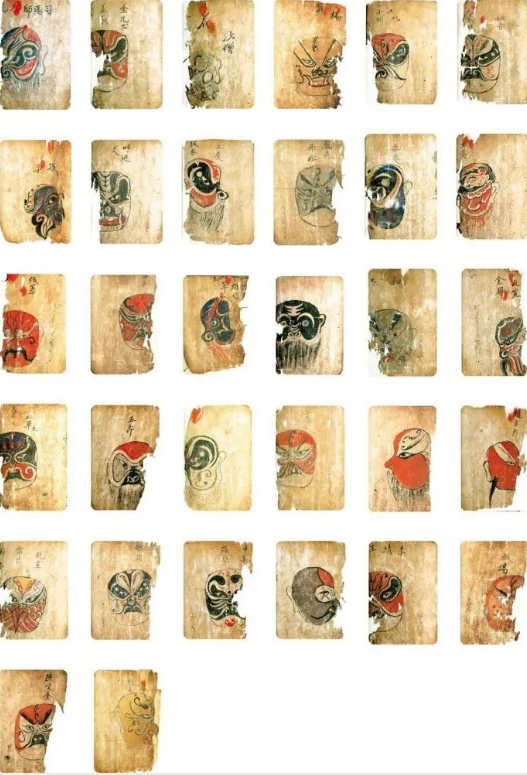

白族吹吹腔是白族非常重要的非物质文化遗产,吹吹腔戏,是大理地区白族、彝族群众演唱的一个剧种,包括吹吹腔戏和由曲艺大本曲发展而来的大本曲剧。以唢呐吹奏为主要音乐而得名,俗名“板凳戏”, 我最喜欢他的脸谱,精美绝伦,能数出的剧目达三百余本。

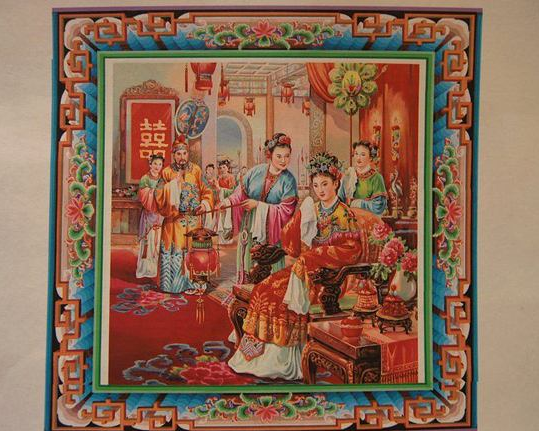

白族吹吹腔最早起源于“弋阳腔”中的“罗罗腔”,于清乾隆年间兴起,光绪年间盛行。云龙白族吹吹腔艺术是一种较为古老的民族剧种,“行当分工相当细致,生、旦、净、丑俱全”,讲究“手、眼、身、法、步”,有一套完整的表演程式和身段谱,有许多严格法则。

吹吹腔以唱、吹为主,吹又以唢呐为主要器乐吹奏过门,每唱四句为一段,唱词格式为“三七一五”,即前三句为七字,第四句为五字。第一句为起板,二三句为中板,四句为落板,其间以唢呐间奏,击乐配之。吹吹腔以上引、咏诗、作对、表白、做功为基础,有一吹、二唱、三敲打的说法。唱腔则有九板十三腔,唱词和对白一般都用白语,特别吸引人的是杂戏“一字腔”,属自编自演,语言通俗诙谐,十分贴近生活,在唱腔音乐上除传统唱腔外,还加上白族的山歌小调,显得生动有趣。

据史书记载,吹吹腔的发展已有五百多年的历史,是以洱海为中心的白族古代文化中的一个古老民族剧种。白族吹吹腔在明清时期比较盛行,由于历史的原因,白族吹吹腔退守到了交通不便的山区,因此至今尚能较为完整地保留了吹吹腔的完整风貌。

白族吹吹腔至今仍然是云龙县白族人民喜闻乐见的剧种,在云龙所有流行吹吹腔的地区,逢年过节,迎神赛会,婚丧嫁娶,起房竖柱都常演吹吹腔。目前全县还有大达吹吹腔剧团、三七业余吹吹腔剧团等九个业余剧团,他们为传承和弘扬白族吹吹腔艺术做出了很大贡献。是白族人民创造的一个古老剧种,具有鲜明的民族风格和地方色彩。

白族吹吹腔

来源: 浏览 1966 次

更多关于 白族吹吹腔 的信息

民间艺术