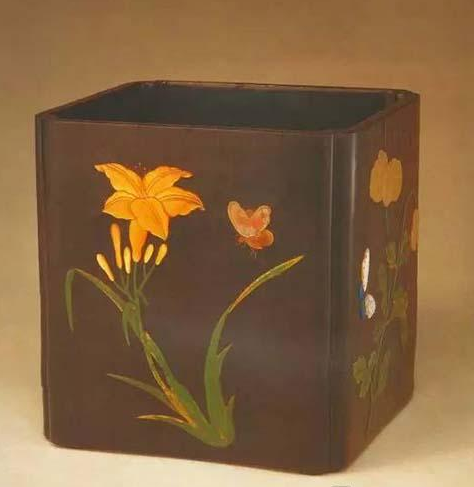

扒花工艺是景德镇制瓷古老工艺之一,如今是非物质文化遗产之一。扒花工艺主要用于粉彩瓷器中,制作粉彩扒花瓷要经过四次烧造,第一次是烧制陶瓷白胎,第二次是在白胎上刷一层釉料,再以扒花工艺扒出花纹,再进行烧制,第三次是在烧好的瓷胎上画出线条或图案,填充好花鸟、山水的不同颜色,再进行烧制,第四次是在瓷胎顶部或底部描上金粉进行装饰,最后烧制出瓷器。

“扒花”,学名为“粉彩扎道瓷”,所谓“扎道”,即以绣花针状工具在各种色地上拔划而出,因此,“锦上添花”也可称作“扎道锦地”,亦可叫做“雕地”,景德镇彩瓷艺人形象地将其称为“扒花”。

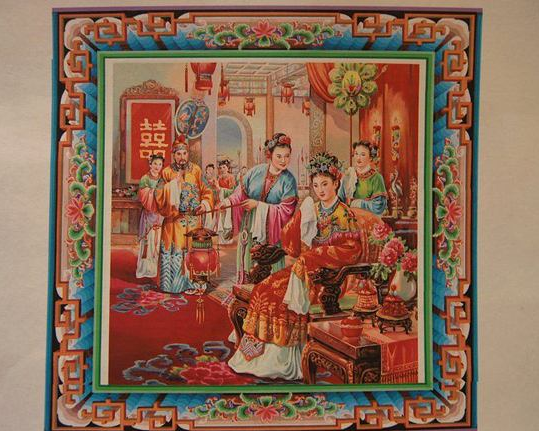

。“扒花”工艺始创于清代乾隆时期,粉彩瓷器是乾隆彩瓷中的精品,以工艺的繁复著称。它是在瓷胎坯体上施以红、黄、绿等各种色釉作为底色,即为“锦地”,然后再在“锦地”上刻印极为各种纹样,清宫内务府记事档中称其为“锦上添花”。

扒花工艺流程

扒花是刻画单一的连续纹饰:尤其常见的是卷草纹,金钱纹,锦地纹等。扒花的花,指得就是这个。如果要刻画不连续的画面,比如在锦地纹中夹以龙纹凤纹乃到花鸟鱼虫,难度就更大得多。还有一种,难度上介于前两者之间,就是在连续的扒花纹饰基础上,施以粉彩的彩绘。

除运用了勾线、平填等技艺以外,其制作工序还包括制坯、素烧、喷釉、轧道,之后还要经过二次高温烧成,再贴纸、勾线、绘画,按照作者的设计要求刻划出底子纹样后在其上施以不同的色釉。