2017年5月宁海县人民政府关于公布第五批宁海县非物质文化遗产名录,一共新公布了13项非物质文化遗产。

玻璃反画技艺

玻璃画是在水平面上作画,但又类似于内画技巧:正面作画,反面呈现。用笔顺序,先后倒序,水彩油彩,结合运用。各式画风,均能适宜。玻璃表面平整光滑,由于正面作画,反面观赏,画面更加光洁细腻,加上透彩功法,色彩更加丰富和流畅,其他画作,难以比拟。玻璃画表现的内容丰富,有人物,山水花鸟,素描写生,传统图案等等,不拘一格。装饰的物件很是丰富,有立屏、挂屏、摆屏和家具装饰构件,更有双面、单面之分。

玻璃反画的操作工序:先作彩绘草图、覆一张透明纸,勾出画面线条,落款书法印章等,取已构线透明纸后面,覆上薄型透明平板玻璃,开始作画。着色顺序与常规画、笔法倒置,先水彩勾勒线条再油彩加溶剂调和着色,不同颜色交接处必须细心描绘,免得两色溶渗混沌不清。色彩浓淡明暗对比,选用软性笔描画颜色穿透来调节色调。此画作,除具有美术修养功底外,必须掌握透色技法。透色时机要根据底色厚薄溶剂用量,对湿度和气候条件要灵活掌控。由于草图与画面有玻璃相隔,会产生视距差和折射现象,如画丝绒毛、毛发等用笔0.1毫米以下的细线条时,必须精确无误,这些技巧全凭功底经验。

玻璃画是一项特殊的绘画艺术。用笔先后与常规相反,在玻璃上反向书写作画,特别是色彩渗透和细线条勾勒是玻璃画难度较大,是宁海当地自清末以来工艺美术匠人们的独特艺术,曾流行于宁海北乡一带。

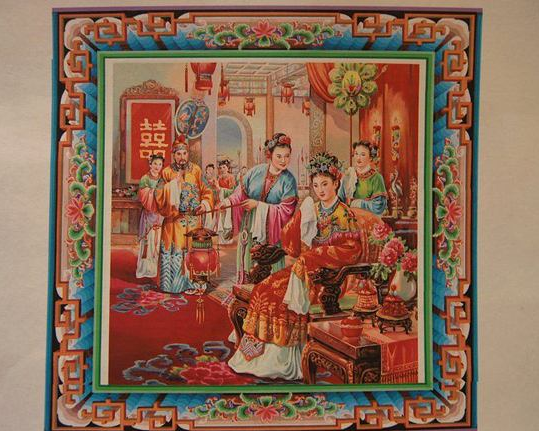

木板彩画技艺

旧时宁海乡间人家结婚都要做大木眠床。床内的围屏除了以木雕刻围成窗形,中空部分都以木板彩画圆形或扇形等镶嵌。这些画作都是民间雕刻画匠师傅的工作。

木板彩画采用的颜料是水粉颜料。画匠根据木板的大小从起稿到着色,再到深入刻画,绘就一幅幅色彩明快的图画。传统上,木板彩画主要运用在结婚人家所打造的花眠床上,所以其题材主要表现才子佳人、戏曲人物场景及梅兰竹菊等吉祥物,寓意美好。人物形象的处理上采用了中国民间传统画像的手法,很受百姓欢迎。

上世纪八十年代前,农村中年轻人结婚还非常时兴做大木眠床,需要画匠精心雕刻和绘画装扮眠床。匠人们得具备有巧妙的心思,才能将眠床打造得非常漂亮。后来随着新的生活方式的不断涌入,大木眠床逐渐被淘汰。匠人们只好转移对象,将画作技巧运用在佛像、壁画的创作上,其选用的画作颜料也有改变,大多采用不易掉色、不易磨损的油漆,以漆画的形式呈现。

牛角雕技艺

牛角雕技艺一直在民间沿用,人们将牛角制成烟具、手杖头、梳子、印章等生活用品,也有制成牛角雕笔筒和精美山水人物摆件等工艺品。牛角质地硬,工艺操作上比木雕要难,还要根据其形状与纹理来构思创作,所以难度较大,完成一件角雕作品难度很高。牛角雕刻工序为:先蒸煮去污去腥味;再行雕刻成物件粗糙的形状;后再打磨精雕抛光等。

牛角质地硬而韧,所以它具有不易变形,久经耐用的特性,其雕刻出来的作品玲珑剔透,不是玉石却胜似玉石,具有保健、实用、美观、高雅等特点。如今牛角材料稀少,产品也由原来的生活用品渐渐向工艺品发展,具有极高的艺术观赏价值与收藏价值。

山坑调

山坑调出自于明代中期,源起于民间樵夫们上山砍柴时的对歌,一人独唱,众人应和。它流行在当时的台州地区:宁海、天台、临海、仙居、黄岩、温岭等六县和象山县及宁波市周边地区。

从宁海县的戏剧发展历史考证来看,山坑调戏班的办班历史久远,史料记载有:光绪九年(1883),东岙西刘人名子令者,组办山坑班“老永庆”……直至上世纪七八十年代,山坑调还在宁海各农村频繁演出,颇受群众欢迎。

和平调一样,山坑调也是以前唱后帮的演唱形式表现,也用上锣鼓引板,其曲牌、音乐、等方面,均与平调相似。传统曲牌种类繁多,如《红线袄》、《步步高》、《桂枝香》……所以直到今天,宁海还流传有这样的说法:宁海平调的前身即是山坑调,但史料中又无正确的考证。而且山坑调在唱腔上仍有别于平调,其声腔高亢圆润,帮腔强劲悠扬,比平调狂野,随意。上世纪八十年代之前,农村山坑调演出中的帮腔常常吸引着台下的观众和唱,可谓是台上艺人起唱,台下众人附和。台上台下,其乐融融,犹如今天场面闹猛的音乐会。山坑调演出的传统剧目有:《八仙庆寿戏》、《福禄寿三星庆寿》、《三窃桃》、《大回朝》、《辞朝》、《征东传》、《汉光武》、《阴阳手》、《闹金钟》、《白门楼》、《双狮图》、《曹仙传》、《铁铃关》、《凤凰图》、《双玉燕》、《满春园》等120多出。

胡陈麻糍制作技艺

农历四月初八和立夏等民间传统节日,宁海胡陈乡、岔路、前童等乡镇有一特色美食——乌饭麻糍。民间百姓认为农历四月初八是牛的生日。每逢四月八日,家家都捣乌饭麻糍给自家的耕牛吃。节气前几天,家庭主妇就上山采摘乌饭树叶,浸泡在水里,待其渗出淡紫色的汁水。捣麻糍那天,将糯米浸在乌饭树叶汁水里,等待一段时间。然后沥水,上笼蒸煮,再捣成乌饭麻糍。与往常的麻糍不同的,乌饭麻糍呈紫色,切成菱形。

在胡陈,麻糍现在已经融体验性、趣味性、文化性于一体,宣传农耕文化、麻糍文化,这对提升宁海的知名度和美誉度,推进乡村旅游经济发展有十分重要的意义。

漆修(金缮)技艺

漆修指的是用生漆来修复器皿的过程。因为大漆的粘接力非常强,可用于不同材料的粘接剂,如木器、漆器、陶瓷、竹器、牙类、宝石类等等,但对不同材料的修复工序也相应有所区别和不同。

漆修的主要工序包括:对原破损件的断面进行清洗、除油、除尘、烘干等。调制精制生漆粘合剂,材料有天然生漆、糯米粉、中筋面粉、蛋清等。做粘接,将破碎残片的断面均匀的涂上调制好的生漆粘合剂,并用热熔胶加以固定,然后将粘接好的残片放入荫凉房子数日,直至大漆完全干透。待生漆干透,打磨掉器物外面多余的生漆,直至打磨到跟器物一样平整。调制填缝剂,材料有生漆、瓦灰、鹿角粉、砥石粉等。将未填平的缺口或者有凹陷的地方,用调制好的填缝剂填平,然后放入荫凉房子继续阴干。待填缝剂干透,继续打磨凸起的大漆,打磨到平整无凸起,如发现还有凹陷部分,继续上一个步骤直至完全平整。用生漆在修补处均匀的涂一遍,保证表面的细腻程度跟光洁度,放荫凉房子阴干。干透后涂朱红漆或者生漆,用于贴金箔或者上金粉,等大漆在半干状态时贴上金箔或者金粉,然后放入荫房阴干。待金粉完全粘住后(大约需3-7天)在金箔外面罩一层很薄很薄的生漆用于保护金箔表面不易被磨损。

漆修的工艺,最终呈现给我们的是一件完整的器物,虽然有破损的痕迹,但可以将原本破碎了无法使用的器物重新可以使用,提升艺术价值和审美价值。

一市正月吃百家糅习俗

每年正月,一市、桑洲都有吃百家糅的风俗习惯。现在一市糅已经名声在外。一市全镇21行政村,有20个行政村的老百姓都在正月十四元宵节吃馏,而前岙村则是正月二十夜。糅有好几种分法,按照味道分,有咸糅、甜糅(又叫新媳妇糅)两种;按照食材底料分,有米粉糅、番薯粉(山粉)糅、玉米糅之别;按照吃糅的时间分,分十四夜糅和二十夜糅;按照镇区地域分,有东岙糅、一市糅、桑洲糅等。

正月廿夜是一市前岙村当地村民最后也是最大的一次年俗。这天家家开起灶头,摆上大锅制作“糅”,敞开家门迎接亲友宾客。相传最早来前岙村定居的一户人家是从天台来的,正月十四是宁海地区的传统元宵节,当地人们会举行一个上灯的活动(每户制作一个红灯笼挂到庙里去,以报平安)。如今前岙村仍保留一座古庙(白岐庙),庙前有一棵千年古樟。据说在以前,每到正月十四日附近村子的人都要来这个庙挂灯笼,由于人多,这户新来人家难以在当天把灯笼挂在庙里,因为灯笼是正月十四挂上,到了廿日取下。后来这户人家就只好等到廿夜,等其他人把灯笼取下后滕出位置再挂上。后来村里住户多起来了,整个活动需要几个小时,半夜为了吃点心,各家用粮食、蔬菜等原料做成了糊状的羹当点心。后来这种名为“糅”的风俗就慢慢地传承了下来。

如今,一市东岙村每年正月十四元宵节吃百家馏(糅),年年传承,从不衰落。近几年,正月十四元宵节来东岙品尝百家馏(糅)的人数不断增多,遍及邻近县市。

清雕技艺

清雕指的是一种以浮雕为主要手法,在白杨、杏木、樟木等白木上施以雕刻。题材多为传统故事和戏曲人物。宁海的清雕构图简洁,清雅,有“出水芙蓉”之誉。清雕技艺不施色,完全凭借雕刻技艺展示,讲究纹理清晰、雕凿刀迹清纯有力、质感强。因此适合在木纹紧密素净、材质细腻的白木材料上进行创作。

清雕有一整套独特的艺术流程,到目前为止完全靠手工操作,靠师徒口传手授,代代相传。清雕工艺流程可分为备料、选材、打粗坯、整细坯、修光、上保护漆等。

近年来,随着生活水平的提高,人们对有清雕装饰的家具日益喜爱。但由于大量廉价的机器雕刻的出现,传统手工清雕面临着巨大的冲击。

四明佛画

四明佛画的绘画手法均以临摹为主,以继承复古与创新为宗旨,以恢复与再现古画兴盛为己任,材料采用上等绢布,配有上等进口矿物颜料及进口锦绫,佛画的风格以唐宋式样,佛画的内容以汉传的佛菩萨、护法、天神、各类曼陀罗及佛典故事等,大多数佛画基本保留在佛教寺院或民间信徒家中供奉。

桑洲砌石

桑洲处在一个多山多石的沟壑地带。境内有奇形怪状、材质极佳的天然建筑石料。物为人所利用,这个地区的石匠掌握和传承着砌石技艺,并形成了诸多与建筑有关的石砌文化现象。数百年来,桑洲砌石技艺闻名浙江。

砌石是桑洲石匠原始而古老的一种建筑方法。主要运用在堤坝、山坎、房屋等墙面建筑上。建筑成型过程中有其严格的工作流程。挖掘地基、选石、砌内外石、检视、填放腔泥、填放腔石、灌注定泥、铺放扁石、堵眼、引导石面等10道工序。完成上述10道工序后砌就的墙面稳固雄伟,是桑洲石匠师傅们高超技艺的结晶。

桑洲砌石技艺在长期的发展历史中,形成了固定的组织形式和诸多的行业规矩。砌石队伍由头人、头人助理、砌石工、运石工、泥工及运泥工等构成。头人负责开工、审查、验收等重要事项,其他人则按分工各负其责。工程开工时,由一位属相与地脉相符的人轮起镐头挖掘三次,以示正式开工,各位民工各就各位开始忙碌。桑洲砌石工匠足迹遍布全国许多地方。目前当地还有很大一批石匠从事此项技艺,但年轻的传承者则是后继乏人。

涨坑武狮拳术

200年前,涨坑村是舞狮习拳的传统村,小洪拳更是闻名乡里,几乎家家户户都习武练拳。涨坑的垒地狮和小洪拳是500多年前起源于福建莆田“南少林”的垒地狮子和小洪拳。垒地狮会逼真地模仿狮子的行动特点,依次做出开辟场地、撒欢、跑圈、垒地滚、翻跟斗、掏四门、搔痒、咬尾巴、打瞌睡、喝水、打滚回家、小孩抓狮等十多套程式。垒地狮虽然只有二人配对,但一招一式均以各种武术马步为基础,整套动作干净利落、虎虎生风,狮头重攻,狮尾重守,首尾呼应,极具速度感和攻击性。

涨坑的小洪拳属于南拳的一种,有小高技、三脚虎、黑虎、四平马、三十六策、四门拳等6路拳法和金 剑、老树盘根、仙人插剑、擂盘倒戈、金鸡啄谷、青山叼路、落马拖枪、猴棒等8路棍法,特点是用腿少,下盘稳,动作刚劲有力,具有龙精虎气,少林风骨。

垒地狮和小洪拳自清末以来历经多次盛衰目前村里传承小洪拳与垒地狮的主力军,以男性为主,但60岁以上者居多,也有七八位女性练习者。还有十多位少年传承人正在跟着师傅学习武艺。每年,涨源元宵节还会举行垒地狮舞狮队绕村表演游行,晚上则举行武林大会,向全村、全镇甚至全省展示垒地狮和小洪拳的技艺,深得群众喜爱。

宁海石雕技艺

宁海素有“五匠之乡”的美称,五匠绝技之一,便是精湛的石雕技艺。宁海石雕文化内容丰富,底蕴深厚,具有强大的艺术生命力和特有的文化魅力。早在宋代,宁海就有相当完美的石雕制品,大体上有三类:一是作为建筑构件的门框、栏板、抱鼓石、台阶、柱础、梁枋、井圈等;二是作为建筑物附属体的石碑、石狮、石华表以及石像生等;三是作为建筑物中的陈设,如石香炉、石五供等等。从民居建筑到庙宇祠堂,从日常生活到祭祀用品,处处皆有石雕制品,而且工艺和石雕文化的结合达到了一个新的水平,充分体现了宁海工匠的创造力。

宁海丘陵连绵,遍布奇石,三门湾的蛇蟠山、前方头等地盛产石料,材质细腻,便于雕刻;色泽柔和,以粉红、淡青灰两种为主。当地民间自古有开凿石料作桥梁、陵墓、牌坊、石柱、石础、石花窗、石门额、石磨、石臼、石碾子、猪槽、马槽的工艺传统。较有工艺基础的石雕,其图案大都为“寿”、“福”、“禄”、“八仙过海”、“状元及第”等字样,或龙凤、狮子、僋等吉祥图案,寓含驱邪、保平安、招财、祈福之意。

宁海的石雕按雕件形体的不同可分为立体石雕,包括立体人像、动物雕像、柱头等;还有平面石雕,包括浮雕、透雕窗格子、刻字牌匾、石刻画等。

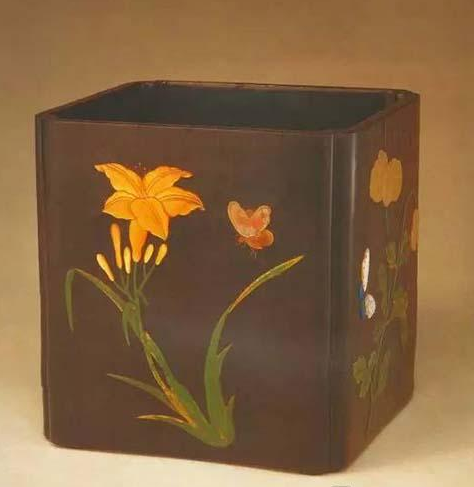

竹刻技艺

竹刻是浙江宁海县工艺美术之一。宁海山区多产毛竹,竹刻有其丰富的竹材资源,可供大量选择,竹子刻成后不需敷色,不需涂油,不需髹饰,以自然风趣见长,其为朴素简洁。竹刻的选材主要是竹筒、竹片。竹筒挺拔端庄,中间圆而空,根据大小可以制作笔筒,诗筒,花插,香筒等。竹片是竹筒劈开后的局部,一般用于臂阁,笔床和扇骨,纸刀等。

竹刻常用的技法有:线刻、薄地阳文、浮雕、透雕等。

线刻是一种以线为主的竹刻艺术,以刀代笔,以竹面为纸,可以表现山水,花卉,翎毛走兽,书法等,重点要表达线条轻松,流畅,凝重,深重,此种技法很好地表达书画的笔墨情趣,按深刻和浅刻,文人墨客推崇浅刻。

薄地阳文是指铲去图案四周的一层竹刻,使图案形成隆起的一个层面,再用线刻技法对层面形象作具体的刻画。

浮雕是指在竹的表面刻画出半立体状的技法,浮雕是雕与刻的多种技法融合。

透雕是一种结合浮雕对竹子进行镂空的一种技法,给人一种剔透玲珑感,显得空灵而精巧,香筒基本用此法。

浙江宁海县第五批非物质文化遗产名录

来源: 浏览 4847 次

上一篇:通化文物保护单位

下一篇:河南焦作市非物质文化遗产名录

更多关于 浙江宁海县第五批非物质文化遗产名录 的信息

民间艺术