王素花是汴绣非物质文化遗产传承人,河南省工艺美术大师,她有“汴绣皇后”的美誉,因为汴绣是北宋宫廷刺绣。

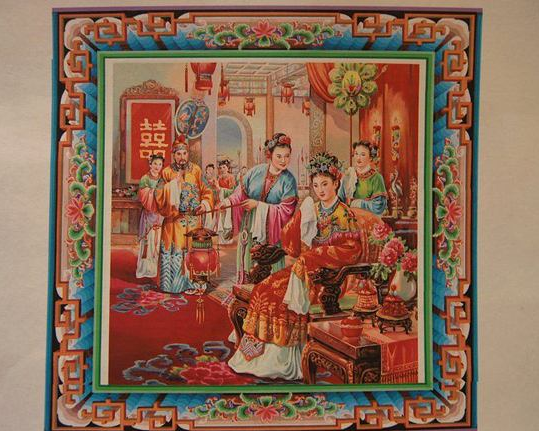

汴绣也称“宋绣”, 起源于北宋,是我国著名的绣种之一,它以绣制中国名画、古画著称于世,绣品古朴、典雅、细腻。“宋之间绣画,山水人物楼台花鸟,针线细密,不露边缝,其用绒止一二丝,用针如发知者为之,故眉目毕具,绒彩夺目,而丰神宛然……”这是对河南汴绣的高度赞誉,而汴绣汴绣非物质文化遗产传承人王素花就是这些手工艺的坚定的传承者。这是汴绣艺人的“信仰”,更是以王素花为代表的汴绣艺人“十指春风”创造的“工匠精神”。王素花的刺绣作品针法细腻、造型生动,人物、花鸟、亭台楼阁无所不精,所绣作品色彩丰富,层次分明,具有鲜明的立体感和浓郁的地方特色。

1935年,王素花出生在河南省封丘县的一户农村家庭。虽然家境贫寒,但她的母亲和姥姥却凭借一双巧手,成为当地有名的宋绣大家。受长辈的熏陶和影响,王素花自小就表现出对宋绣的热爱。1957年,王素花踏进了开封汴绣厂,从最底层的员工,一路打拼,成为了汴绣厂厂长。

1958年,受河南省委、省政府委托,王素花带领姐妹们绣制出我国首幅汴绣《清明上河图》,代表河南省向国庆10周年献礼。在近一年的时间里,王素花不仅在车间里马不停蹄地工作,还转遍大街小巷和黄河边上,寻找生活中的“活样本”。为了绣好图中的牲畜,她跑到乡下,实地观察毛驴、耕牛、骆驼等形态和毛色;为了绣好图中的船绳,她便跑到黄河岸边仔细观察船工如何盘放船绳。“我们得实地去看河里的船是咋撑的,驴身上的毛是咋长的,心里才能有数。”王素花说。终于,在1959年国庆节前夕,王素花和绣工们圆满完成了这项任务。

这幅《清明上河图》汴绣作品被毛泽东高度评价,至今仍被国家博物馆收藏。汴绣也从此成为中国的5大名绣。作为观礼代表,王素花来到天安门城楼,受到了党和国家领导人的接见。2008年,汴绣被选入第二批国家级非物质文化遗产名录,王素花本人也先后被评为国家级非物质文化遗产代表性传承人和中国工艺美术大师,享受国务院津贴。

国务院总理李克强来到开封七盛角民俗文化街,在王素花汴绣馆长时间驻足。82岁的王素花多年继承创新宋代传统刺绣工艺,是汴绣领军人物。总理仔细观赏后称赞她用色“多而不杂”,技艺“炉火纯青”。他鼓励老艺人弘扬“工匠精神”,让传统文化代代相传。

217年5月8日晚,坐落在开封市大宋御河畔、七盛角民俗文化街上的王素花汴绣馆迎来一位特殊的访客。客人一进门,就与82岁的王素花亲切握手,老人心头一暖:“呀,这不是咱们的总理吗?”

“总理亲切又和蔼,可关心咱民间传统艺术的传承和发展。”昨日,记者回访王素花老人了解到,李克强总理来到开封七盛角民俗文化街,第一站就是王素花汴绣馆,并在这里长时间驻足。展馆中央,是一幅12米的《百鸟朝凤》汴绣作品,这幅绣卷充分运用了十几种宋代传统针法和技巧,针线细密,色彩明快。这样一幅作品,王素华花了4年半的时间。

看完《百鸟朝凤》,总理主动提出,有没有绣过《清明上河图》?王素花忙带着总理看汴绣作品《清明上河图》,是按照原画1∶1的比例绣出。

汴绣非物质文化遗产传承人王素花

来源: 浏览 5755 次

更多关于 汴绣非物质文化遗产传承人王素花 的信息

民间艺术