胡秋生是中国古代四大名墨歙砚的非物质文化遗产传承人,是安徽省省级非物质文化遗产名录传承人。自幼在父亲的熏陶下对砚雕艺术产生了深厚的感情和浓厚的热爱。筹建成立了歙县古城墨砚博物馆,为弘扬徽州传统文化,保留徽州民间工艺珍品做出了很大贡献。

1960年,胡秋生出生于古歙砚手工艺雕刻世家,安徽人。

1979年至95年,任歙县工艺厂车间生产仿古组组长并带徒传艺。

1995年至96年,任歙县任生产车间主任、仿古培训组长、团干。

1996年至99年,任歙县工艺厂厂长、安徽歙砚长厂长、歙砚研究所所长。全面主持全厂工作。

1999年,成立黄山市古城歙砚有限公司。

2003年,获得中美教科文组织中国首席工艺美术家。

2006年,筹建成立了首家黄山市歙县文房四宝市场。

2008年,筹建成立了歙县古城墨砚博物馆。

2012年,获得安徽省首届十佳民办博物馆。

2013年,公司被评为徽州文化生态保护试验区非物质文化遗产传习基地。

柳公权总结出中国四大名砚,歙砚、端砚、洮砚、澄泥砚,其中徽州歙县的歙砚以“涩不留笔,滑不拒墨,瓜肤而嗀里,金声而玉德”之名,传千古、扬天下、威四海,和其他三宝一起托起了徽州璀璨的文明史。

歙砚之美,老坑砚为贵

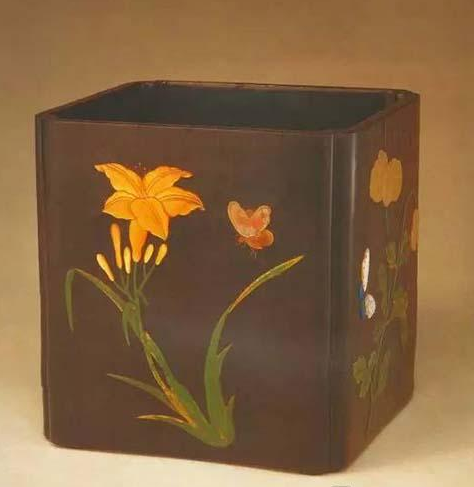

走进歙县文房四宝市场,省工艺美术大师胡秋生创办的歙砚展馆,从看似普通的砚料到制作成品的砚,从古至今、从旧到新,静静陈列着歙砚的悠悠岁月。

歙砚,初看就是一方石料,手轻轻抚摸,光滑冰凉的触感让人心里有异样的舒适感,似在抚摸初生婴儿的脸,仔细看纹理的风采也各有不同。胡秋生说,歙砚所用原石是几亿年地壳运动的产物。砚矿有个饶舌的说法:“新坑”、“老坑”,不同之处在于形成时间,老坑比新坑还要早个几亿年,因此老坑歙砚备受青睐。收藏者或者市场炒作者狂热到在徽州一带购老房并拆掉,豪赌作为地基的石头是否为老坑砚石,赌赢了便是几百万的获益。

自古以来,赞美歙砚石质坚韧,纹理纯净,手感细腻,贮水不耗,历寒不冰,呵气可研,“多年宿墨,一濯即莹”,说的就是老坑砚,且这些特色其他砚都不及,文人墨客于是更加珍爱。歙砚以婺源(古属歙州)龙尾山下溪涧中的石材所制最优,故又称龙尾砚,歙县一带也有老坑,唐开元年间已有生产记载。

徽州人“卖田卖地不卖手艺”

由此歙砚珍贵在何处便不用多说。来到歙砚的故乡歙县,又有歙砚专家作老师,自然要探究一番歙砚的制作工艺。“从一块砚石石材到制成歙砚成品,大致需要经过选料、制坯、设计、雕刻、磨光、上光、制盒和包装等八道工序。”得一方料,铁凿轻轻敲击,发音如铜声即为上品。再按照所要创作的砚形锯坯、磨坯,端放在雕刻工眼前。

参观胡秋生的工艺作坊,明亮宽敞的屋子内,七八位手艺人正埋头雕琢砚石。胡秋生介绍道,以前徽州人“卖田卖地不卖手艺”,这里的每一位手艺人几乎都是家族相传,不是父辈就是母辈为他们奠基了艺术之路。

诚然,师傅们在雕刻砚石的身影和熟练的手法让我们颇为震撼。门口一方桌,一位年轻的师傅左手执烟右手拿着特制的刻刀在砚石上比划着,淡淡的烟圈从口中吁出,顺手掐灭烟头,尖锐的画刀在砚石上划出浅浅的一笔弧线,一笔又一笔,细腻的朵朵莲花便跃然于石,这大概就是“胸有成竹”吧。

精雕细刻成就歙砚美誉

“师傅,你做了多久了啊?”师傅憨厚一笑,腼腆地回答“18年了”,我们呆愣了片刻。歙砚的雕刻图案,基础的莫过于山水花鸟人物亭台楼阁建筑,浅浮雕最常用,只见他换上特制的铲刀沿着自己描过的纹路,稍稍用力“推”掉不需要的部分,清灰的粉末越积越多。甚至还有更隆重的,刻刀续上一块铁头,靠在前肩用力磨刻。

师傅们的手沾满粉末,粗糙。“这些人一坐就是十年、二十年,除了刻苦钻研之外,没有对歙砚的爱好、没有最基本的艺术修养做不出成就来的。”胡秋生说道。且不论雕工如何,雕刻之前首要根据砚石天然的形状琢磨雕刻图案、从何处下手,哪个部分做水池、墨潭、舔笔的线条?光是听着就让人觉得晕头转向了。

若非我们的打扰,这间工坊里便只有刻刀在石上“千回百转”的雕铲之声。

年轻人接力歙砚传统手工艺

所有的作品都可以由一人之力完成,老练的师傅四五天就能做成一道歙砚精品。雕成形后,还需最后几道工序完善,砂纸由粗到细磨出光滑、润泽的触感,刻刀继续修饰细节上的线条,最后上一层核桃油包裹做保护用。师傅说,“砚也是有灵性的,越用手摸触感越细腻。”

离开胡秋生的博物馆,我们驱车来到歙县县城另一头的安徽省行知学校,副校长张平引着我们参观了学生实践基地。吸引我们来的,正是学校里开设的徽墨、歙砚、徽州三雕等传统手工艺专业

安徽歙砚省级非物质文化遗产传承人胡秋生

来源: 浏览 4951 次

更多关于 安徽歙砚省级非物质文化遗产传承人胡秋生 的信息

民间艺术