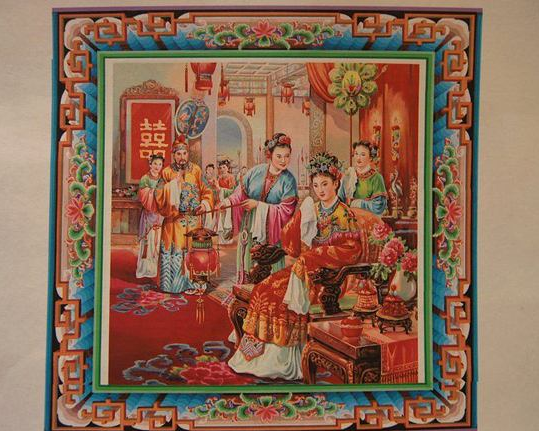

2018年的新年又要来了,桃花坞木板年画作为中国 年画的代表之一,样子收藏网在年关临近的时候着重介绍一下桃花坞木板年画和桃花坞木板年画国家级非物质文化遗产传承人房志达雕刻大师。

国家级非物质文化遗产传承人房志达简介

房志达,江苏桃花坞人,1935年生。1948年开始学习年画印刷,至今在桃花坞木刻年画社传授印制技艺。为年画店老字号“王荣兴”嫡传艺人。2006年,成为第一批国家级非物质文化遗产项目桃花坞木版年画代表性传承人。目前主要在苏州工艺美院下属苏州桃花坞木刻年画社专职培养年画传人。

1948年始,房志达师从“王荣兴”老字号店主王善增,从事年画手工印刷近五十年,积累经验极丰,从调制墨汁到使用套色颜料房志达都有独特的技巧。常多用重胶,印出的作品画面色彩鲜亮又谐调匀称。水色掌控得宜,套色精准而匀。凡印刷中遇到之疑问、难题,均能一一解决,所有印刷使用工具,均为亲自制作,已总结形成完整的全套工序。是目前老一辈中唯一一位年逾七十仍能每天从事大量印制工作的老艺人。

80岁的桃花坞木版年画国家级代表性传承人房志达,在苏州国际教育园的一间教室里,一站就是一天。身形瘦削,双目有神,五彩的油墨与洁白的宣纸已与老人结缘66个春秋。

右手快速地翻动并按压纸张,左手熟练地喷水,抹墨,印稿,十秒,一幅年画精品《一团和气》的初稿就出来了。之后,还要经过6色套印,年画才能算基本完成。为了让纸张均匀受色,房老需要长时间站立在印台边印画。

一边印画,一边同记者聊天,不时去隔壁画室里指导自己的两个徒弟,老人的一天就这样过去了。

“我14岁开始学做年画,今年已经80岁了。累倒不怕,就是愁没有人接班。”房志达谈起年画,谈起自己过去和现在的生活,脸上不时挂着笑容,显得质朴又可爱。

若说年画之于房志达,就像线之于风筝,一点也不为过。老人的一生,被年画牵着,随年画旺而兴,随年画败而衰。

“我见证了桃花坞木板年画的起起伏伏,桃花坞年画也见证了我人生的起起落落。”

1935年出生于桃花坞大街上,似是注定了老人一生的命运。14岁时,房志达进入了当时生意最好的王荣兴年画铺做了学徒。“当时年画生意好啊,做年画的人从鸡叫干到鬼叫。”

新中国成立后,桃花坞大街上的年画铺先后并到合作社,之后,又成立了桃花坞木刻年画社。那几年,尽管年画的生意已大不如从前,但是年画社在哪扎根,哪里就有房志达的身影。

经过文化大革命十年,桃花坞木板年画进入低迷期。老人在苏北农村终于熬到了1979年,重新回到苏州桃花坞木刻年华社工作。

2001年,苏州桃花坞木刻年画社划转到了苏州工艺美术职业技术学院。早已到退休年龄的房志达返聘到学校,手把手带起学徒,希望能够通过身手相传,将这门技艺延续下去。

“过去我们学年画的时候,不愁人传承啊,荒年饿不死手艺人,画稿,刻板,印画,我们只学其中一样,把一样学精。但是现在,人不够,学生需要学齐三样,要能独立制作年画,我就安心了。”

桃花坞木刻年画社社长华黎静告诉记者,作为非物质文化遗产,最怕的就是出现“断层“,然而桃花坞木板年画,却不幸的,正在经历这一劫难。

“像房志达这样的老师傅都已经八十多岁了,房老的学生,却只有二三十岁。申请非遗传承人至少需要在这个行业干二十年,现在太少年轻人能够坚持下来了。”

从桃花坞木刻年画社改制以来,十年过去了,桃花坞年画依然面临着资金瓶颈、市场瓶颈等诸多问题,但最让人忧心的,还是后继无人。

桃花坞年画的传承,不仅是老人的愿望,也是许多苏州人的期待。年画给老一辈的苏州人留下了太多难忘的记忆,如今,桃花坞木刻年画作为国家级非物质文化遗产,对于房志达来说,印年画,已经不仅仅不是喜好和工作,80岁仍坚持在工作一线,不忘的,是身为传承人的一份责任。

房志达是桃花坞木板年画国家级非物质文化遗产传承人

来源: 浏览 6926 次

更多关于 房志达是桃花坞木板年画国家级非物质文化遗产传承人 的信息

民间艺术