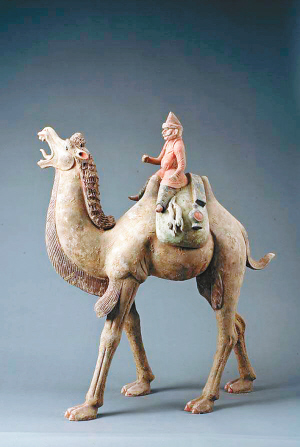

彩绘胡人骑卧驼俑雕塑俑通高47厘米,一胡人侧坐于驼架上,头发中分,梳成双垂髻,双目前视,高颧骨,身穿圆领窄袖袍,紧腿裤,足蹬尖头靴,左腿盘于右腿之下,双手作持缰控驼状,似乎用力拉缰,吆喝驼起,而骆驼四腿曲卧,引颈昂首,张嘴露齿,用力欲起。此件文物造型生动,栩栩如生,人与卧驼相互呼应,神态真切,表现出商人们在饱受风沙侵袭的路途中,不辞劳苦、勇往直前的精神,就是当时西域商人骑着载满商品的骆驼克服种种艰难险阻,沿着漫长的丝绸之路到达长安的真实写照。该是唐代彩绘胡人骑驼俑系列中不可多得的艺术精品。

唐代胡人外貌特点

“胡”、“胡人”,古代中原地区通常用来称呼匈奴等北方和西方的民族。由于不属于一个种族,在唐之前,中原汉族就已开始注意西域胡人的外貌。《汉书·西域传》:“自宛以西至安息国,虽颇异言,然大同,自相晓知也。其人皆深目,多须髯”;梁周舍《上云乐》描写“西方老胡”:“蛾眉临髭,高鼻垂口”;《隋书·南蛮》:林邑国“每击鼓以警众,吹蠡以即戎。其人深目高鼻,发拳色黑”。《文献通考·四裔考》:“自高昌以西,诸国人等深目高鼻”;大宛国“人皆深目,多须髯”;康居国“人皆深目、高鼻,多须髯”。《博物志·五方人民》(卷一):“东方少阳,日月所出,山谷清,其人佼好。西方少阴,日月所入,其土窈冥,其人高鼻、深目、多毛。”陈寅恪说:“世之考论我国中古时代西胡人种者,止以高鼻深目多鬚为特征。”(《寒柳堂集》,上海古籍出版社,1980年版)

“胡人”在唐代用来泛指西北各少数民族部族、中西亚甚至欧洲各民族。从现存唐诗作品来看,诗人笔下的“胡”、“胡儿”、“胡姬”、“胡商”、“胡僧”等胡人形象,既有当时中国西方与北方的少数民族,如匈奴、突厥、回纥、鲜卑、吐蕃等部族,也有西域各民族,如大宛、高昌、康国、波斯、天竺等。唐人是以新鲜好奇的眼光描绘胡人的,唐初颜师古注《汉书·西域传》称:“乌孙于西域诸戎其形最异。今之胡人青眼、赤须,状类猕猴者,本其种也。”唐人眼中的胡人,在相貌上主要有这样几个特征。

首先是胡须。不同于汉人黑色胡须,胡人的胡须以紫色为多,而且浓密:“摩遮本出海西胡,琉璃宝服紫髯胡。”(张说《苏摩遮五首》其一)海西,指西域。向达说:“是紫髯盖西域胡人始有之也。”(《唐代长安与西域文明》,河北教育出版社,2001年版)又如:“君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹”(岑参《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》),“紫髯胡雏金剪刀,平明剪出三鬃高”(岑参《卫节度赤骠马歌》),“紫髯供奉前屈膝,尽弹妙曲当春日”(李绅《悲善才》),“紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞”(白居易《西凉伎》)。

髯,两腮的胡须。在中原人眼中,胡人的紫髯别具一种颜色之美。王国维说:“中国人貌类胡人者,皆呼之曰‘胡’,亦曰‘胡子’。此名当六朝时本施之胡人”,“至唐,而中国人貌类似者,亦谓之‘胡子’。”(《西胡续考》,《观堂集林》(上),河北教育出版社,2001年版)《太平广记·嘲诮三》卷二五五:唐睿宗时人邵景、萧嵩“状貌类胡,景鼻高而嵩须多。同时服朱绂,对立于庭。铿独廉中窃窥而咏之:‘一双胡子著绯袍,一个须多一鼻高’”。以“须多”、“鼻高”调侃,确实抓住了胡人的相貌特点。

其次是眼睛。胡人眼窝深陷,眼睛颜色多为绿色:“幽州胡马客,绿眼虎皮冠”(李白《幽州胡马客歌》),“瘦颈隆肩碧眼生,翰林亲赞虎头能”(张祜《题画僧二首》其一),“卷发胡儿眼睛绿,高楼夜静吹横竹”(李贺《龙夜吟》)。胡人如绿宝石一样的眼睛,让中原人觉得新奇。《新唐书·西域传》:疏勒“其人文身碧瞳”;护蜜“人碧瞳”。护蜜,属吐火罗故地。《文献通考·四裔考十四·疏勒》卷三百三十七也说,疏勒、吐火罗一带“其人文身,碧瞳”、“出善马,人碧瞳”。杜甫《画鹰》:“竦身思狡兔,侧目似愁胡”,以鹰眼类比胡人之眼睛,既绿且深。

再次是鼻子。《新唐书·西域下》:“大食,本波斯地。男子鼻高,黑髯。”胡人的鼻子也与汉人不同,鼻梁高而鼻头尖。“铁马长鸣不知数,胡人高鼻动成群”(杜甫《黄河二首》其一),结队而行的胡兵,高耸的鼻子成为最显著的标志;“胡腾身是凉州儿,肌肤如玉鼻如锥”(李端《胡腾儿》),写出胡腾儿洁白的皮肤和漂亮的鼻子;“谁知高鼻能知数,竞向中原簸战旗”(徐夤《两晋》),直接用高鼻这一外貌特征指代胡人。《水经注》卷二十七:“汉水又东为龙渊,渊上有胡鼻山,石类胡人鼻故也。”名山为“胡鼻”,亦是取其与胡人之鼻相像也。