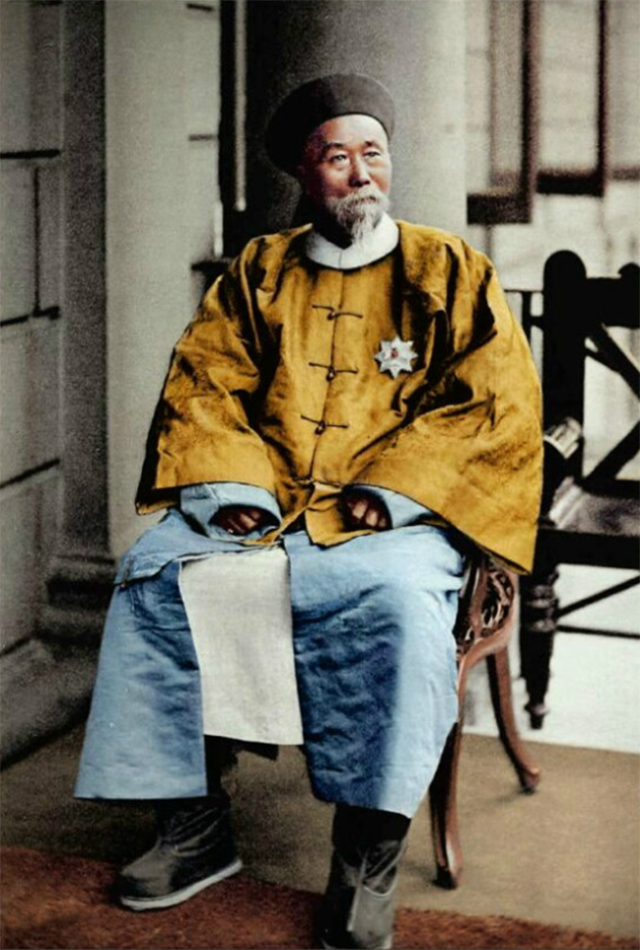

李鸿章主持晚清外交40余年。李鸿章成名之后,没做过朝臣,更没入过军机,有时在总理衙门大臣中能找到他的名字,那也是兼职。从理论上讲,总理衙门就是晚清的外交部,但是,总理衙门大臣,却都是兼职,有的时候,能有几十个之多。真正管事负责的,是同时为军机大臣的王大臣,即亲王级别的人物,比如恭亲王奕訢和醇亲王奕譞。而李鸿章的本职,是地方官,直隶总督兼北洋大臣

在中国人看来,只有李鸿章能镇住洋人。在外国人看来,只有李鸿章能谈明白事儿。所以,只要是中外交涉,大一点的议题,都非得李鸿章来不可。连马关条约,原本朝廷派了张荫桓去,但日本方面坚持一定要李鸿章来,一方面是羞辱他,另一方面,也是因为只有李鸿章来谈,才能谈得比较明白。这样结果,客观上造成了晚清大多数的不平等条约,签字者都是李鸿章,所以,后人骂他是最大的卖国贼。其实,就当时而言,他如果不签,别人也得签.

洋人公使来衙门办事,只要李鸿章不在,一定吵成一锅粥,什么事儿也说不清楚,洋人也不把王大臣当回事。只要李鸿章一到,喧嚷的厅堂立刻安静下来。李鸿章慢悠悠地抽着水烟,用他那长长的带着银饰的指甲挖挖鼻孔,挖出来的鼻屎,还让仆人装在一个银盒子里。咳嗽一声,不紧不慢地开口说话,然后,中外交涉就可以进入正题了。

然而,这一切,因为甲午战争的缘故,差不多都被一风吹了。李鸿章背着战败而且卖国的骂名,被褫夺了一切实官官职,只剩下个大学士的虚衔。此后,朝廷变法、反变法、开倒车跟他的关系都不大了。只是在戊戌政变之后,他利用他的老关系,保住了一些人的性命,然后就被西太后派到广东去做两广总督了。这对他是幸运,要不然,闹义和团的时候,挂着义和团大首领头衔的端郡王载漪,要杀一龙二虎三百羊,其中二虎就有他一个。

西太后闹完了事,惹出了大祸,想要收拾残局,跟十一国联军办交涉,还得找李鸿章。西太后并不是个糊涂人,跟洋人宣战,围攻使馆,一半是载漪这些人传递的假情报,一半是因为她跟光绪闹翻,却因为洋人挡横,废不成光绪的缘故,最后情急之下,昏了头,居然相信义和团真的刀枪不入。使馆打了月余没有打下,其实她已经有点明白了。所以,使馆还在被围攻中,朝廷已经下诏,让李鸿章进京。这种时候,义和团还闹在兴头上,李鸿章当然不会动身。尽管朝廷三令五申,拼命催,他一直在等,好不容易走到了上海,又待下不走了。

一直到八国联军(应该是十一国联军)攻下北京,西太后带着光绪仓皇西狩,一溜烟逃到西安。他才来到天津,住进了已经被炮火几乎打成废墟的北洋大臣衙门。在这里,这位77岁的老翁,留下了一张在后世广为流传的照片。他端坐在一把太师椅上,倚着一张嵌着贝雕的茶几,上面还有一杯盖碗茶,手里依旧掂着一把精美的手杖,那是他出访得到的礼品。茶几旁,还旁立着一个仆人。李鸿章面带微笑,十分从容,就像他往昔多少个在衙门的日子一样。当然,他知道他此番的使命,是个再麻烦不过的事儿了,跟十一国交涉,不仅有外交官,还有军队,谈判的难度,几乎难于上青天。尽管如此,他此时面对洋人摄影师,以及刚刚见过的众多西方占领者,却没有流露出一丝的焦虑和不安。