螺甸工艺是中国传统装饰工艺之一,即指将螺、贝、蚌等软体动物的体壳加工成薄片,刻画并拼组成花草、人物、鸟兽等纹样,镶嵌于漆、木等器物表面的装饰技法,也作螺钿、“螺甸”、“螺蜔”、“螺填”、“陷蚌”等。其起源甚早,在陕西、河南、北京等地发掘的西周墓葬里都出土过镶嵌蚌泡的漆器,有的学者认为这就是螺钿工艺的滥觞。目前国内所见比较成熟的螺钿器物是出土于唐墓内的漆背螺钿铜镜。宋代的螺钿器物比较普遍,《髹饰录》所记的“壳片古者厚而今者渐薄”的薄螺钿(或称软螺钿)工艺,一般认为即在此时开始出现并逐渐占据主流位置,同时厚螺钿(或称硬螺钿)工艺也并未消失,在大型家具的装饰中还形成独特风格。元、明时期,螺钿工艺所使用的贝壳品种更为丰富,加工更为精细,发展出加彩漆、描金、金箔、金银嵌错和加“沙”(即撒壳屑)等辅助手法,创造出五色斑斓的效果,正如《髹饰录》所言:“百般文图,点、扶、钩、条,总以精细密致如画为妙。”至17世纪,螺钿工艺达到高峰,形成了江西吉安等主要产地,涌现出江千里、方信川等著名匠人。入清后,薄螺钿工艺进一步向轻巧细致的方向发展,受嵌器物的材质也趋于多样,除漆、木外,玉石、象牙、金属等都有嵌螺钿装饰的实例。清中期以后,螺钿作为百宝嵌工艺中诸多镶嵌材料中的一种,往往与宝石、玉翠、象牙等共同出现,单独的螺钿器反而少见了。清代螺钿工艺产地可能集中在扬州、广州等地,内廷造办处也能制作,螺甸工艺名匠见诸记载的有王国深、卢映之、卢葵生等人。

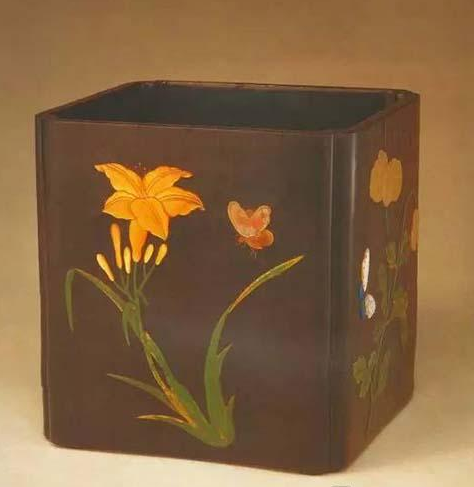

黑漆描金嵌银螺钿龙纹箱,高81.5cm,宽66.5cm,纵66.5cm。

箱上龙纹以彩绘、填嵌两种技法制成,而填嵌又用螺钿及银片两种物料,故绚丽而多变化。盖里有楷书“大明万历年制”六字款。

箱之形制为顶盖之下设平屉,以下为插门,插门后安抽屉5具。箱下应有几座或托泥,已散失。

明代宫廷多用此种方而高之箱具存放衣冠。此箱做法又称“彩油错泥金加甸金银片”。