苗族蜡染苗语称“木图”,贵州省丹寨县排倒莫地区排莫型服饰苗族支系世代相传的民间手工技艺。蜡染是我国古老的民间传统印花工艺。古称“蜡缬”。

苗族蜡染用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等织物上,然后放入染料缸中浸染,有蜡的地方染不上颜色,除去蜡即现出美丽的花纹,这就是苗族蜡染制作流程。制作时先用草木灰滤水浸泡土布,脱去纤维中的脂质,使之易于点蜡和上色。然后把适量的黄蜡放在小瓷碗里,将瓷碗置于热木灰上,黄蜡受热熔化成液体后,即可用蜡刀蘸蜡汁点画于布上。一般不打样,只凭构思绘画,也不用直尺和圆规,所画的中行线、直线和方圆图形,折叠起来能吻合不差;所绘花鸟虫鱼,惟妙惟肖,栩栩如生。点好蜡花的布再用温水浸湿,放入已发好的蓝靛染缸,反复浸泡多次,确认布料已经染好,即可拿到河边漂洗,让清水冲去浮色,再放进锅里清水煮沸,使黄蜡熔化浮在水面上,回收后以备再用。蜡溶化后即现出白色花纹。之后,再将蜡染反复漂洗,使残留的黄蜡脱净,即算完工。除织布和画蜡步骤外,蜡染还有制作蓝靛和发染缸等工序,各道工序前后连接,构成一套完整、成熟的技艺和操作规程。

丹寨苗族蜡染可分为三个时期:

早期约在1900年以前,风格古拙而神秘,特征为点蜡的手法应用较多,几何纹样占的比例较大,图案受铜鼓的影响大,有的直接来源于铜鼓,动植物被高度程式化,几何化。

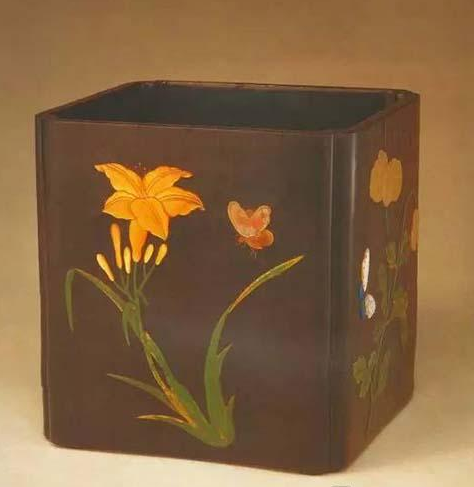

中期约在1900年-1950年间,风格纤巧而精致,其特征为:主要用流畅的线条构成画面,块面和点应用减少,脱胎于铜鼓的原形图案内部开始产生变异,动植物纹样占的比例增加,且注重特征的描绘。

中期的蜡染图案:风格纤巧而精致,其特征为:主要用流畅的线条构成画面,块面和点应用减少,脱胎于铜鼓的原形图案内部开始产生变异,动植物纹样占的比例增加,且注重特征的描绘。

晚期约在1950年以后,风格世俗而繁复,其特征为:画风自由而多变,传统图案越来越少,动植物纹样日趋汉化,孔雀、牡丹、凤凰、葡萄、金鱼等外来纹样及汉字。

丹寨苗族蜡染的代表性图案——“涡妥旋纹”,它是一种旋线纹,据说是祖宗传下来的,固定在女性盛装上的肩背、衣袖处,不能更改。